В октябре 1931 года пароход «Катерина» вошел в воды Суэцкого канала, ознаменовав своим прибытием успешное завершение «бензиновой сделки» между СССР и Саудовской Аравией. По описям того времени, на борту «Катерины» было 50 тысяч «ящиков» с советским бензином и такое же количество керосина. Всего одной поставкой Москва закрыла стратегическую потребность в нефтепродуктах для новорожденного саудовского государства, еще не подозревавшего о колоссальном океане углеводородов, раскинувшемся под его пустынными землями.

Получив телеграмму о прибытии парохода, продумавший и организовавший «бензиновую сделку» посол СССР собрался отплывать в очередной трудовой отпуск. Внезапно на причале появился со своей свитой Абдулла Сулейман – министр финансов Саудии. Могущественный сановник и доверенное лицо монарха пришел лично проводить советского полпреда – знак наивысшего уважения от королевской семьи, которого и близко не удостаивались дипломатические представители других стран.

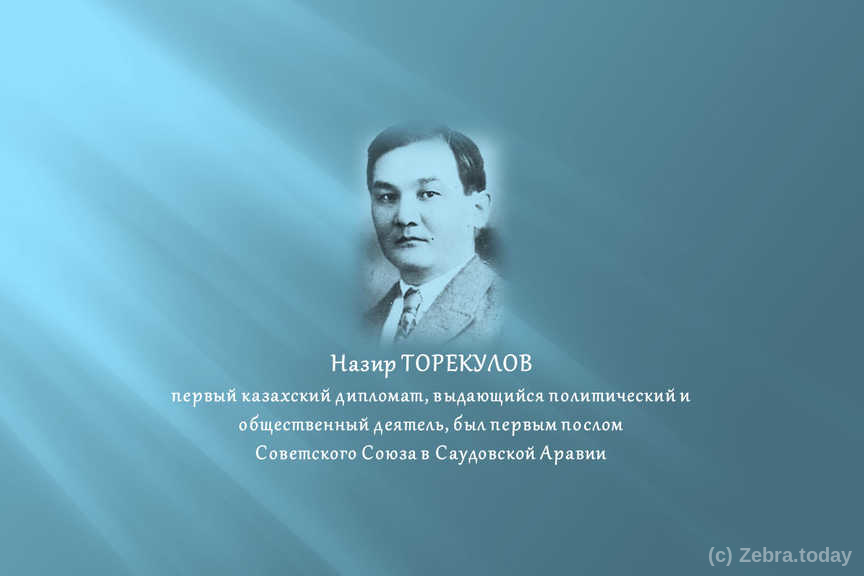

Это был миг триумфа Назира Торекулова – первого казаха, ставшего послом Советского Союза и добившегося на этом посту потрясающих результатов.

Глядя с палубы корабля на удаляющийся берег Хиджаза, он удовлетворенно улыбался: благодаря усилиям посла, саудовское королевство все сильнее отворачивалось от Запада и готовилось надолго упасть в объятия СССР.

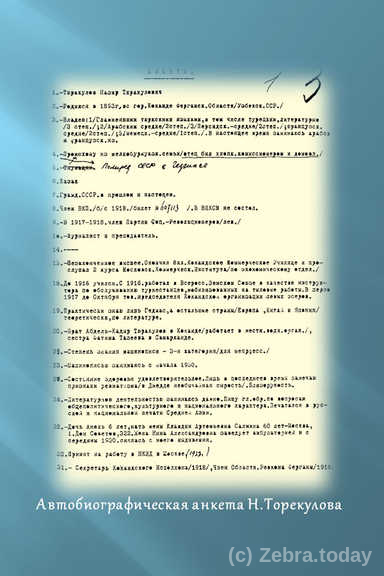

Назир Торекулов (сам он писал свою фамилию как «Тюрякулов», так она записана и в архивных документах, но я все-таки предпочитаю более аутентичный вариант) родился в 1892 году в семье богатого торговца хлопком из Южного Казахстана. Получив прекрасное религиозное и светское образование в Туркестанском генерал-губернаторстве, юноша отправился на учебу в Московский коммерческий институт, где сумел блеснуть талантами и предрасположенностью к изучению иностранных языков.

На его беду в 1916 году имперское правительство издает указ о мобилизации «коренного населения» Туркестана на военно-тыловые работы, и Торекулов бросает университет на третьем курсе, перейдя на работу во Всероссийский земский союз в качестве инструктора по работе с мобилизованными туркестанцами, чтобы помочь соотечественникам.

Там же он создает подпольное общество «Еркін дала» (Вольная Степь), основным предназначением которого должна была стать национально-освободительная борьба за независимость Туркестана.

Однако случилась Февральская революция, за ней пришла Октябрьская. Перед молодым человеком возник сияющий путь к освобождению не только своего народа, но и всех угнетенных народов Земли. Немудрено, что в 1918 году Торекулов добровольцем вступил в Красную армию. Он был членом Реввоенсовета Туркфронта, секретарем ЦК ВКП (б) Туркестана, членом Среднеазиатского бюро ВКП (б).

За три года деятельный и решительный Назир взобрался на пик своей политической карьеры – в 1921 году он становится председателем ЦИК Туркестанской АССР, то есть фактическим руководителем большей части современной Средней Азии. Пост главы центрисполкома Туркестана он унаследовал от знаменитого Турара Рыскулова.

Такой кадр не мог остаться без внимания человека, однажды сказавшего, что «кадры решают всё». В 1922 году Назир Торекулов был переведен в Москву, на должность председателя правления Центрального издательства народов СССР. Политически важный пост: центриздательство играло заметную роль в утверждении господства советской идеологии и коммунистического мировоззрения в республиках Союза. Занимать его должен был человек не просто с широким кругозором, но с тонким чутьем и глубоким пониманием всех оттенков и нюансов мышления новообразованного советского народа.

За шесть лет работы руководителем Центрального издательства Торекулов много сделал для развития просвещения и книжного дела в СССР.

Он редактировал книги на русском и тюркских языках, отдельные издания выпускались с его личными предисловиями. Так продолжалось до 1928 года, когда таланты Торекулова срочно потребовались на другом фронте…

Вернемся немного назад по маршрутам истории – лет так на двести. В начале 18-го века на Аравийском полуострове возник могучий союз меча и минарета: военный вождь Мухаммад ибн Сауд объединился с харизматичным проповедником Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом, создав новое политическое формирование на карте Ближнего Востока.

Спустя 73 года турецкий военачальник Мухаммед Али-паша смёл королевство Сауда с лица земли и привел Аравию под власть Османской империи. Однако династия оказалась крепкой – всего через десяток лет независимое саудовское государство возродилось, избрав своей цитаделью город Эр-Рияд. Второе королевство просуществовало чуть меньше первого – 67 лет – и на этот раз было уничтожено не внешним врагом, а соперничающим кланом Рашиди. В 1889 году остатки семьи Саудов бежали в Кувейт, где надеялись набраться сил для мести.

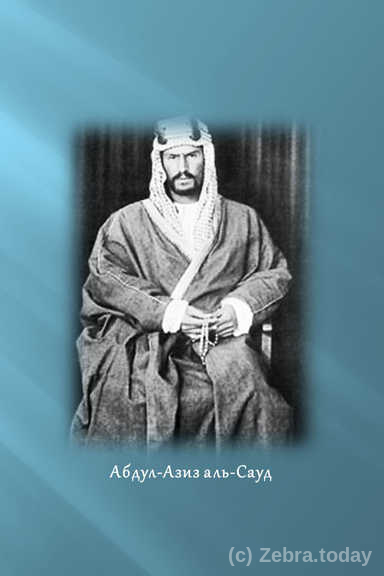

В 1902 году молодой Абдул-Азиз аль-Сауд решительным ударом сокрушил гарнизон Эр-Рияда, овладев бывшей столицей своего рода и расправившись с губернатором из семьи Рашиди. Так началась третья серия саги о строительстве саудовского королевства. Вот её краткая хроника: в 1904 г. Рашиди обратились за помощью к Османской империи. Турки ввели свои войска, но на сей раз потерпели поражение и удалились. В 1912 Абдель Азиз захватил весь Неджд – регион вокруг Эр-Рияда. В 1920 году, используя материальную поддержку англичан, Абдул-Азиз окончательно разбил Рашиди.

В 1925 году была захвачена Мекка. 10 января 1926 года Абдул-Азиз аль-Сауд был объявлен королём Хиджаза – исторической области, в которой зародился ислам и в которой находятся Мекка и Медина. К 1927 году был захвачен почти весь Аравийский полустров.

В 1932 году покоренные огнем и мечом Неджд и Хиджаз были слиты воедино под новым названием: Королевство Саудовская Аравия.

Это было время великой смуты и потрясений. Эпоха, в которой от души порезвился легендарный военный разведчик Его Величества – Лоуренс Аравийский. Чувствовавший себя в арабском мире, как рыба в воде, Эдвард Лоуренс поднимал и гасил восстания, побеждал османскую интервенцию и перекраивал ближневосточный ландшафт в соответствии с пожеланиями британской короны.

Достаточно беглого взгляда на карту сфер влияния того времени, чтобы понять: государство Саудов было обложено британскими сателлитами, как запеченный гусь яблоками. В таких условиях Абдул-Азиз был вынужден не просто оглядываться на Лондон, а обоими глазами следить за малейшими изменениями настроения на Туманном Альбионе.

Ближневосточные монархи, конечно, не жаждали променять османское ярмо на британское. Им хотелось настоящей независимости и свободы действий. Тем более что лично аль-Сауду Англия уже «ставила на вид», так как в процессе создания и укрепления своего королевства он сверг хашемитского шерифа Хусейна, пользовавшегося политическим покровительством Британской империи.

Однако для создания баланса сил и проведения независимой политики необходим был союзник, как минимум сопоставимый по силе и влиянию с обитателями Вестминстерского дворца. И тут выяснилось, что у «диких большевиков» тоже есть восточная политика и восточные интересы…

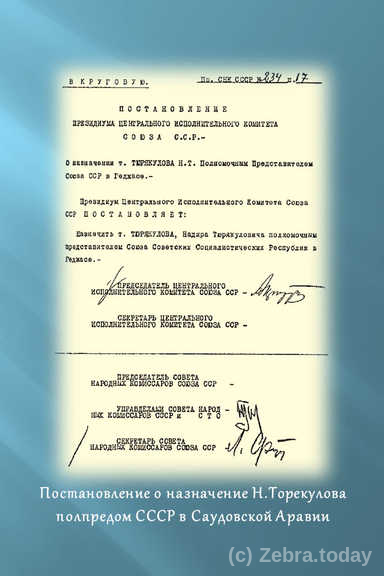

К началу 30-х годов Советский Союз имел официальные дипломатические отношения всего лишь с тремя десятками государств мира. Естественно, что назначение каждого посла – или, как их тогда называли, полномочного представителя СССР, полпреда – рассматривалось на самом высоком уровне.

В 1927 году на должность «полпреда СССР в Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединенных областях» (как мы помним, Саудовской Аравии еще не существовало) управление кадров ЦК ВКП(б) рекомендовало Умара Алиева, политического деятеля с Северного Кавказа, в совершенстве владевшего арабским языком.

Однако глава НКИД – Народного комиссариата иностранных дел – обратился со специальным письмом к генеральному секретарю ЦК Иосифу Сталину, в котором говорилось, что Умар Алиев, безусловно, очень хорошо знает арабский язык, но полноценно проводить политику государства в арабском мире сможет только Назир Торекулов, председатель Центриздата СССР.

Выдержка из письма: «выдающиеся способности Н.Тюрякулова позволяют ему обозревать весь мусульманский мир от Марокко до Индонезии; его интеллектуальный потенциал, знание мусульманского мира и миросозерцание позволяют надеяться, что такой человек сможет полноценно выполнять функции полпреда СССР».

По прямому указанию Сталина, вопрос о назначении Торекулова был рассмотрен и решен на заседании Оргбюро (22.11.1927), а затем и Политбюро ЦК ВКП(б) (24.11.1927). В конечном итоге, Постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 декабря 1927 года Торекулов был назначен полпредом.

Прибыв в Джидду после долгого плавания через Одессу, Стамбул и Неаполь, полпред энергично взялся за дело. Уже через три дня после того, как борт доставившего его парохода «Франческо Криспи» коснулся аравийского причала, Торекулов был в Мекке, где вручал верительные грамоты сыну короля – принцу Фейсалу.

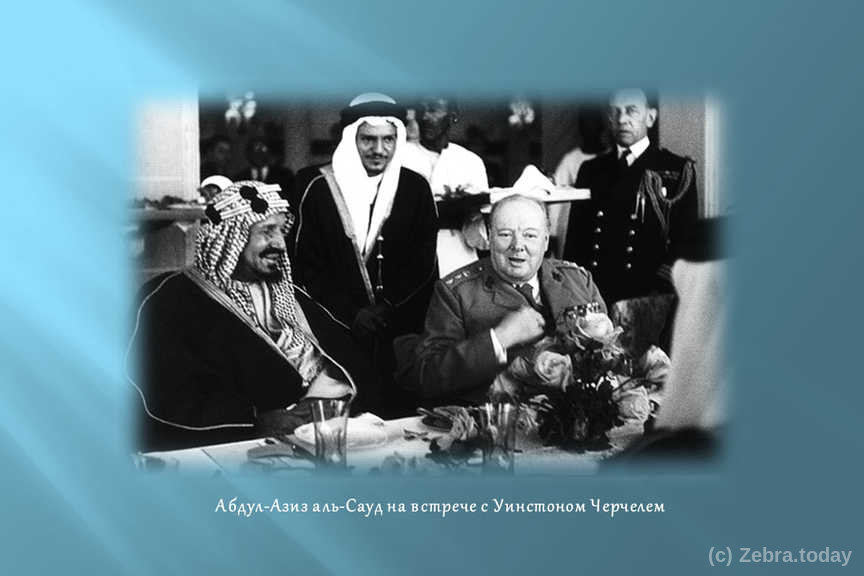

Сам Абдул-Азиз аль-Сауд отсутствовал в стране, однако в теплом послании на имя Михаила Калинина не преминул обозначить свое позитивное отношение к назначению нового посла: «Одной из причин нашей радости явилось получение Вашего письма, в котором Вы сообщаете, что желание Вашего великого правительства укрепить дружественные связи, существующие между нашими странами, побудило его к назначению Его Превосходительства Назира Тюрякулова дипломатическим агентом и генконсулом при нас. Ввиду нашего отсутствия из Хиджаза, Ваш агент был надлежащим образом встречен сыном нашим Фейсалом, являющимся нашим наместником в Хиджазе. Заверяем Вас, что он встретит от нас и членов нашего правительства уважение и наилучшее отношение для укрепления существующих между обеими странами дружественных связей».

Обещание аль-Сауда насчет «уважения и наилучшего отношения» не было пустой протокольной формальностью.

За 8 лет работы в стране, которая на его глазах превратится в Саудовскую Аравию, Торекулов пользовался особым расположением короля, его семьи и ближайшего окружения. Ему удалось выстроить очень близкие, почти родственные связи со всеми влиятельными лицами саудовского королевства.

Уважение и авторитет советского полпреда были полностью заслуженными. Как мы уже знаем, до своего назначения арабским языком Торекулов владел хуже, чем его конкурент в борьбе за дипломатический пост. Однако вскоре после приезда в страну аккредитации полпред в совершенстве изучил арабский, чем выгодно отличался от, например, послов Англии и Франции, вынужденных пользоваться услугами переводчика.

Еще один важный момент: дикорпус размещался в Джидде, а двор короля – преимущественно в Мекке. Таким образом, в отличие от европейских посланников, которые не имели доступа на «священную землю» Мекки, правоверный Назир имел возможность регулярных встреч с первыми лицами государства. Вот, вашему вниманию краткий обмен телеграммами с королем как подтверждение сложившихся дружеских отношений.

Вернувшись из очередной поездки в Джидду, полпред пишет: «Его Королевскому Величеству. Прибыл в Джидду. Буду счастлив в ближайшее время лично засвидетельствовать мое почтение». Аль-Сауд отвечает всего через несколько часов: «Его Превосходительству Полпреду СССР. Благодарим и выражаем нашу радость по случаю вашего благополучного прибытия. Мы готовы назначить время встречи после вашего приезда в Мекку. Абдул-Азиз». Все очень просто и неформально. Особенно для арабского Востока.

Большинству же иностранных дипломатов приходилось довольствоваться нечастыми визитами двора в Джидду. Правда, некоторые, особо ловкие, находили выход из ситуации и принимали ислам. Так поступил, например, английский советник короля Джон Филби, который без лишних раздумий сменил вероисповедание и стал Абдуллой Филби. По этому поводу Торекулов написал в Москву: «Приняв ислам, Филби выехал в Мекку. Совершив обряды в храме, последовал в Таиф. Друзья его встречали торжественно… Филби беспрерывно сидит в Мекке, при короле. Слухи: он добивается у короля концессии на постройку электростанции и, якобы, в Лондоне устраивает для короля заем в 800 тыс. фунтов». Безусловно, добиться внимания правителя и удержать его – непростая задача.

Однако британец не учел, что излишняя опека выводит из себя властолюбивого монарха, в результате чего, несмотря на близость к королю в качестве его личного советника, он постепенно уступал во влиянии «другу Назиру». Торекулов крепнет как авторитетная фигура, вхожая в любые двери королевства.

К 1930 году он становится «дуайеном», то есть старшиной, дипломатического корпуса в Хиджазе. Об этом он пишет наркому иностранных дел Литвинову: «Исторический спор с англичанами из-за старшинства в дипкорпусе считается законченным в нашу пользу… На официальных торжествах я занимаю первое место, Риан (британец) — второе, французский поверенный в делах м-сье Мегре — третье, Айноль-Мольк (перс) — четвертое… Риан держится по отношению ко мне весьма корректно, обращаясь ко мне, как к старшине».

А вот еще, на первый взгляд, вроде бы бытовой, но на самом деле глубоко политический момент. Здравоохранение для арабских стран в то время было одним из самых сложных вопросов. И Аравия не была исключением, а скорее наоборот, принимая во внимание отсутствие в аравийских странах западных специалистов, работавших на постоянной основе. Для королевства Абдул-Азиза настоящим подарком стало открытие при посольстве терапевтической клиники и прибытие советских докторов. Тем более, что некоторые из них были узкими специалистами, и к тому же женщинами.

Как пишет научный сотрудник Российского института стратегических исследований Павел Густерин: «наличие врача-женщины имело особые преимущества в том плане, что в условиях саудовского общества того времени не каждый муж мог решиться на то, чтобы его женщин осматривали медики противоположного пола. Миссия жены советского полпреда, принимавшей по 15–20 больных женщин и детей в день, особо ценилась как простыми людьми, так и знатью…».

Да, супруга главы дипмиссии Нина Александровна Салмина-Торекулова, врач по профессии, принимала в работе советской клиники самое активное участие. Уважение к ней в столице Саудии выросло до небес, почти сравнявшись с непререкаемым авторитетом ее мужа.

При полпредстве был открыт также и стоматологический кабинет, где работал прибывший в Джидду в 1932 г. советский дантист Мерзон. «Без шума и крика, — писал Торекулов, — он «побил» сирийцев и местных зубодеров…».

Советской стороне саудовцами была выражена благодарность еще в 1929 г., когда для борьбы со вспышкой инфекционных заболеваний в Аравию прибыл известный бактериолог Машковский. Одним из вылеченных им от малярии пациентов оказался сын Абдул-Азиза, принц Фейсал аль-Сауд.

Активная работа советского дипломата продолжалась. В 1931 году Торекулов подготовил и реализовал описанную выше «бензиновую сделку» – первый контракт на поставку в Саудовскую Аравию 100 тысяч «ящиков» нефтепродуктов. В этом, как сейчас бы сказали “тендере”, советский Нефтесиндикат выиграл и у англичан, и у американцев, и у голландцев. Сильный удар по западному, особенно британскому влиянию в Аравии!

Тогда же удалось отменить действовавший в отношении Советского Союза дискриминационный торговый режим и запрет на официальное торговое представительство.

Возможно, единственное, что не удалось в итоге сделать Торекулову в качестве посла СССР – добиться подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Советским Союзом и Королевством Саудовская Аравия. Препоной послужил пункт о паломниках из СССР.

Король настаивал, чтобы 1000 советских мусульман ежегодно могли совершать хадж в Мекку. Москва, несмотря на настоятельные рекомендации Торекулова на это не шла.

Понятно, что добровольно отдать своих граждан на “религиозное одурманивание” Кремль не мог. Но не менее принципиальным был этот вопрос и для аль-Сауда, так как до нефтяного бума основным источником бюджетных доходов аравийского королевства были как раз многочисленные паломники, прибывавшие на хадж. В результате договор, так и не был подписан.

Однако сам Торекулов, разумеется, хадж совершал неоднократно. Вот как об этом пишет Гаяз Исхаки, видный деятель татарского национального движения, бывший в эмиграции: «На улицах Мекки при нескончаемых звуках клаксона появился автомобиль, украшенный красными флажками с серпом и молотом. В нем сидели двое. …Тот, что был помоложе, был ни кем иным, как Назиром Тюрякуловым, представителем Советов в Хиджазе, членом Коминтерна. …Немедленно стало известно, что советский представитель прибыл для совершения паломничества. И на самом деле, г-н Тюрякулов, как и другие мусульмане, совершал обряды хаджа. Поприсутствовав на всех торжественных молебствиях и выполнив все обряды, г-н Тюрякулов отправился в Медину для того, чтобы поклониться могиле Пророка. Как и в Мекке, г-н Тюрякулов в Медине разговаривал с влиятельными паломниками с Явы, из Индии, Туниса, Алжира. …Он говорил им об отвратительной политике англичан по отношению к мусульманам в Индии, о политике Франции по отношению к мусульманам Туниса и Алжира, о политике Голландии по отношению к мусульманам Явы. Он выражал надежду на то, что мусульмане этих стран при поддержке советской власти не замедлят освободиться от иностранного гнета».

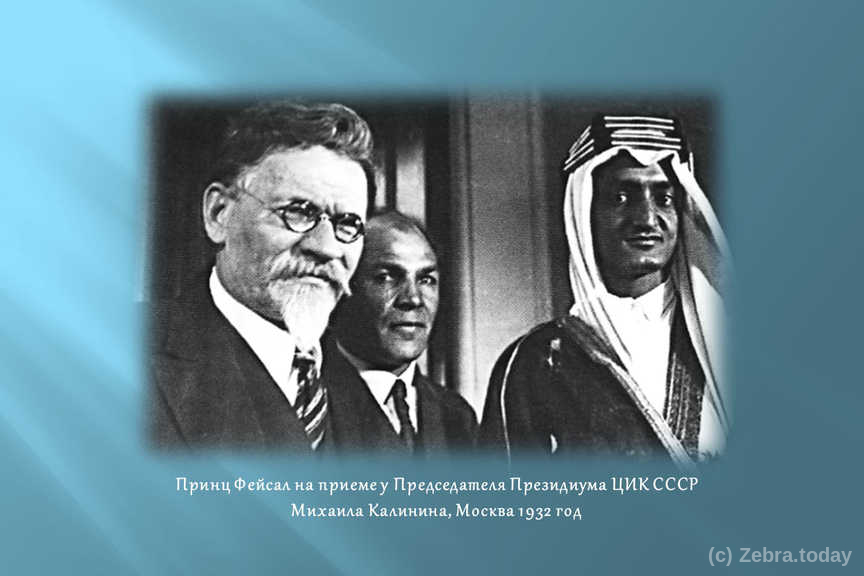

А летом 1932 года полпред организовал официальный визит в Москву саудовской правительственной делегации во главе с наследным принцом Фейсалом.

Что-то частенько приходится упоминать эмира Фейсала. Но ведь какой масштабной фигурой стал впоследствии этот неприметный юноша! Именно Фейсал, будучи уже полноправным королем Саудовской Аравии, вызвал в 1973 году жесточайший нефтяной кризис в истории, волевым решением прекратив поставки “черного золота” США и западным странам в наказание за поддержку Израиля в войне Судного дня.

Итак, важный визит, ставший, пожалуй, одним из главных политических достижений Назира Торекулова на посту полпреда.

Обе стороны отнеслись к визиту очень серьезно. Москва понимала, что она будет принимать не просто сына саудовского монарха, безусого юнца, а престолонаследника, будущего короля дружественного государства. Саудовская же сторона рассчитывала достигнуть с правительством СССР договоренностей о предоставлении советских товарных кредитов на миллион фунтов стерлингов сроком на 10 лет.

Арабская делегация была принята председателем ВЦИК Калининым, а также председателем Совнаркома Молотовым и и.о. наркома иностранных дел Крестинским.

Хозяева встречи позаботились о том, чтобы насыщенная официальная часть приема сочеталась с обширной культурно-ознакомительной программой. В поездке по стране саудовского принца и его свиту сопровождали известные в стране люди во главе с Климентом Ворошиловым.

Гости посещали заводы и фабрики, пионерские лагеря, слушали оперу "Севильский цирюльник" в филиале Большого театра, смотрели футбольный матч на стадионе "Динамо". Побывали они и в Ленинграде. Во время посещения местного завода телефонного оборудования "Красная заря" принцу Фейсалу подарили автоматическую телефонную станцию (АТС), которая в то время была технической новинкой.

В итоге первая в Саудовской Аравии АТС была установлена в городе Эт-Таиф. К работе ее подготовил советский инженер В.Шитов, направленный для этого в Саудовскую Аравию в командировку. В отчете о командировке инженер Шитов написал: «…первый разговор по автоматическому телефону произошел между королем Арабско-Саудовского государства и Полпредом СССР тов. Тюрякуловым. Этот разговор послужил началом пуска станции в эксплуатацию».

Король с самого начала проявлял повышенный интерес к установке АТС и всему, что было с этим связано. Он был очень доволен, судя по его восторженной реакции и тому, как в официальных письмах на имя полпреда и наркома иностранных дел Литвинова он буквально рассыпался в благодарностях за столь полезный подарок и подготовку саудовских кадров по обслуживанию АТС.

По завершении работ король в торжественной обстановке принял Торекулова и Шитова и отметил их заслуги “часами и арабскими костюмами”.

Казалось бы: атмосфера всеобщей любви и взаимной приязни. Действительно, личная дружба между Абдул-Азизом и Назиром Торекуловым уже перерастала в нечто большее – в межгосударственный союз. Именно в те дни аль-Сауд признался полпреду, что дружба с Советским Союзом особенно ценна для него. “Я верю”, - добавил король: “если наступят тяжелые времена, СССР станет моим панцирем”.

Саудовская Аравия готовилась всерьез и надолго упасть в объятия советского государства и, возможно, направить всю историю Ближнего Востока по другому пути.

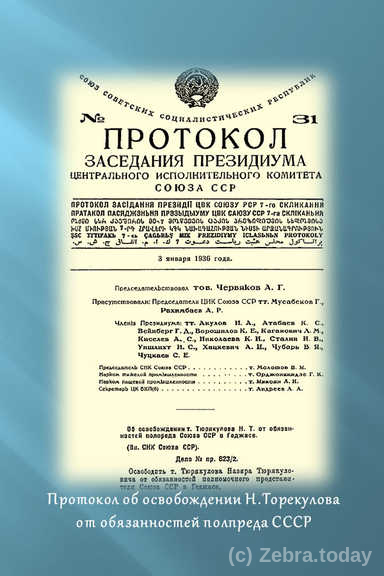

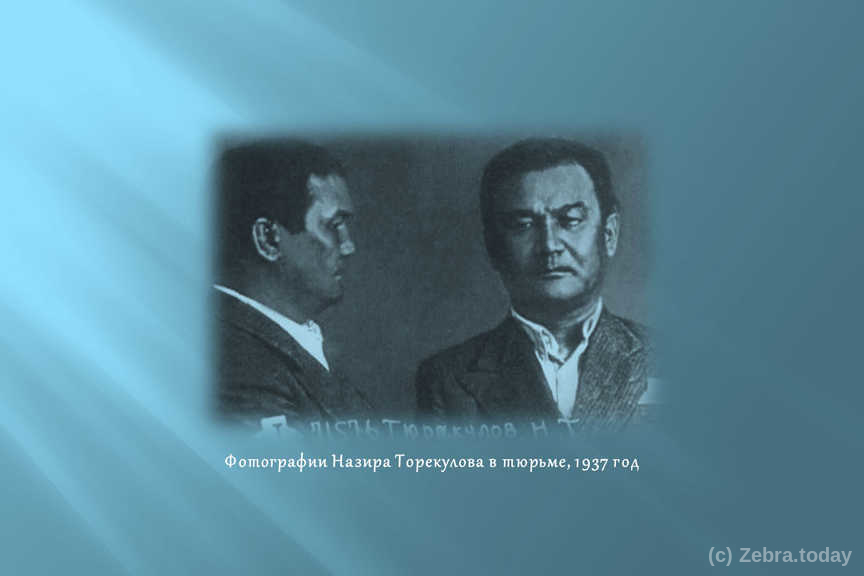

Однако в 1936 году успешного полпреда внезапно отзывают обратно в Москву и ставят в кадровый резерв НКИД. А чуть позднее за ним приходят сотрудники НКВД – начинались сталинские чистки во внешнеполитическом ведомстве, наступал 37-й год…

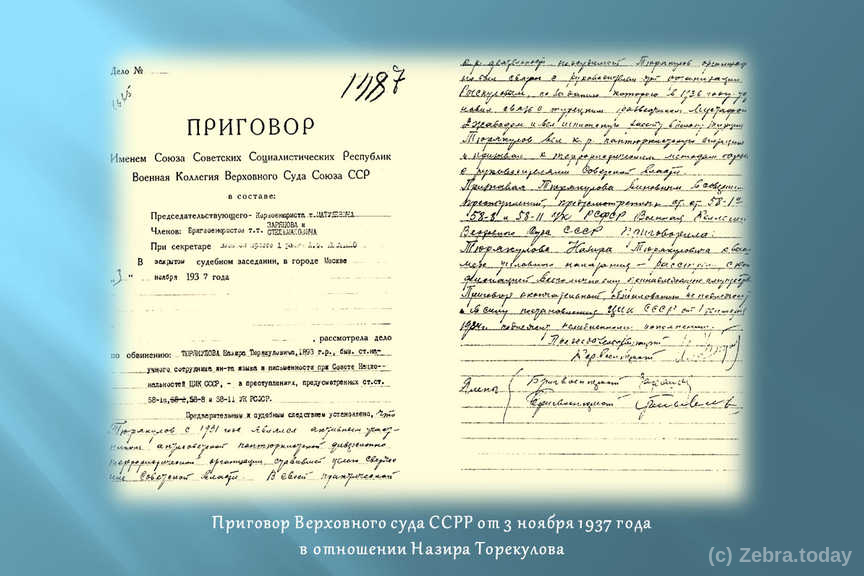

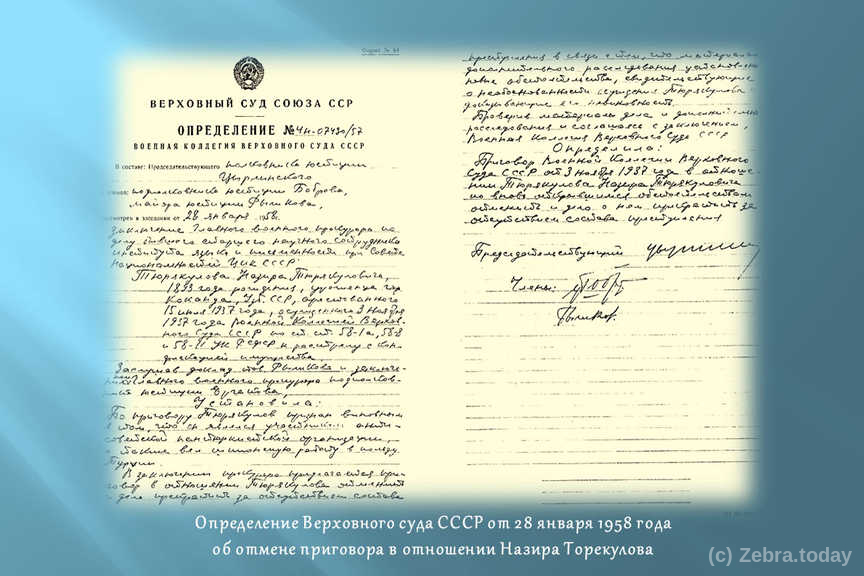

3 ноября 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала Назира Торекуловича Торекулова виновным в пантюркистской агитации и призывах к террору в отношении советских государственных деятелей. Приговор – высшая мера наказания. Расстрел. Приговор приведен в исполнение в тот же день.

Его супруга Нина Александровна также была репрессирована. По горькой иронии судьбы отбывать срок ее отправили на родину мужа – в печально известный Акмолинский лагерь жен изменников родины – где она и скончалась.

Потрясенный известием о страшной расправе над «братом Назиром», Абдул-Азиз аль-Сауд передал по дипломатическим каналам советскому правительству, что отныне он послов Москвы у себя видеть не желает. Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны и не восстанавливались еще полстолетия - до 1990 года.

История Ближнего Востока пошла по известному нам пути.

Главным источником информации и фотографий для этого материала послужила замечательная книга Таира Мансурова «Полпред Назир Тюрякулов. Дипломат, политик, гражданин». В годы своей службы на посту посла Казахстана в России Таир Аймухаметович воспользовался личной дружбой с главой МИД Евгением Примаковым, получив доступ ко всем советским архивным материалам, имеющим отношение к Назиру Торекулову. Академик Примаков также лично написал вступление к появившейся в итоге книге, отметив выдающуюся роль первого казахского полпреда в становлении советской дипломатии.

Другие источники: журнал «Созвучие», журнал «Дипломатический вестник», журнал «Россия в красках», Википедия.

НАЗИР ТОРЕКУЛОВ – СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ – фильм телеканала «Білім және Мәдениет»