Они стали опорой восстанавливаемого казахского государства Алаш. Они были одновременно коллективным казахским Альфредом Нобелем в деле возрождения национальной культуры и Саввой Морозовым для национально-освободительного движения. Они стояли у истоков современного Казахстана. Эту миссию они начали с возрождения части подзабытой кочевой культуры под названием «жылу» («тепло»).

В прошлом году, не помню в какой газете, прочел интервью известного писателя, сценариста и кинорежиссера Ермека Турсунова. Из его ответа на вопрос журналиста «Что в вашем понимании элита, и что вообще по данной теме вы могли бы прямо сейчас сказать?» особенно зацепила такая фраза: «Наша элита абсолютно не интересуется ни историей, ни культурой, ни идентичностью. Она занимается исключительно ограблением страны. Такое впечатление, что на страну как на духовное явление, как на культурное явление нашей элите просто плевать».

Неудивительно, что в нашем обществе, впрочем, как и во всех постсоветских странах, сложилось негативное отношение к представителям власти и бизнеса. А ведь если немного покопаться в истории буквально вековой давности, то нетрудно убедиться в том, что отношение к национальной элите было прямо противоположное. На рубеже ХІХ-ХХ веков, вплоть до кровавых репрессий 1930-х, каждый из ее представителей был известен в своем городе, уезде, области, а кто-то прославился и на всю бескрайнюю степь тогда уже разделенную на Степной и частично Туркестанский края. Они являлись потомками кочевой аристократии, ряды которой катастрофически поредели вследствие насильственного внедрения в Казахстане русских колониальных порядков.

В то время главным мерилом их богатства все еще служило лишь поголовье лошадей. Но были уже и крупные купцы и промышленники.

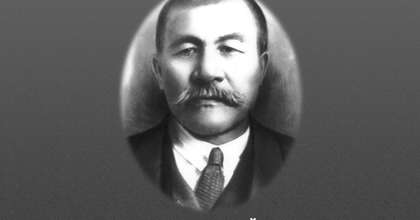

Период накопления первичного капитала выдвинул первых казахских капиталистов. В частности, это Галиаскар и Сыздык Калпеулы (Халфины), Нуркен Забирулы (Забиров), династия Косшыгула (Кощегуловы) из Акмолинска, ныне Астаны, для которых меценатство и благотворительность были не последним делом. В 1898 году они образовали Общество попечения о начальном образовании.

Первые капиталисты степи

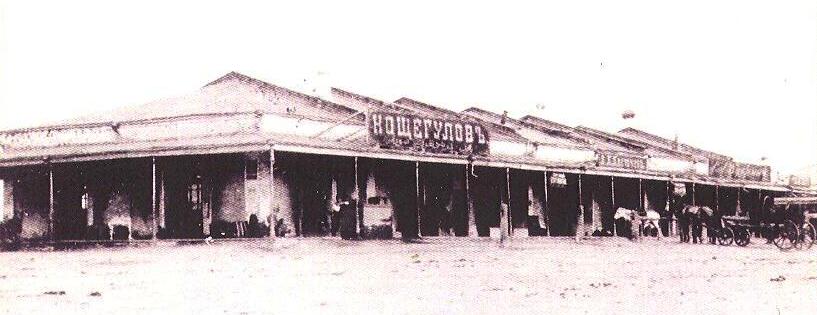

Основатель династии Косшыгула-Баймухамет, известный еще под именем Байкоп, вырос в ауле бедняков-джатаков (осевших казахов), позже стал купцом первой гильдии. В Караоткеле (Акмолинске) он владел конфетно-пряничной фабрикой, построенной в 1890 году, торговым центром «Керуен-сарай» («Караван-сарай»), который состоял из двух корпусов, 72-х магазинов и 10 мелких торговых лавок. Кроме того, ему принадлежали три других больших магазина, называемые местными казахами «тас дукен» («каменный магазин»), а также немало прочего недвижимого и движимого имущества. Советская власть в Казахстане успела стереть с лица земли многое, что напоминало о славных сынах коренного народа и их деятельности.

Так, упомянутое здание конфетно-пряничной фабрики было снесено в середине 1970-х годов, на ее территории были построены Дом быта, который сейчас реконструируется, и гостиница «Москва», ныне носящая название «Турист». Пару слов о «движимом» имуществе династии Косшыгула.

Старший сын Байкопа – Курмангали, 1876 года рождения, одним из первых среди казахов, получив высшее экономическое образование в С.-Петербурге, взял руководство всем многопрофильным торгово-промышленным хозяйством отца в свои руки.

Еще в студенчестве увлекшись автотехникой, он участвовал в первых российских автогонках, выиграв однажды в качестве приза американский автомобиль. Он не хуже автомеханика разбирался в конструкции техники. И именно он, а не семья Кубриных, как утверждало советско-акмолинское краеведение, первым пригнал в Караоткель (Акмолинск) в самом начале ХХ века не просто чудо-технику, а первую иномарку – автомобиль американского производства. Но вскоре он продал свое «движимое имущество» семье купца Кубрина по настойчивой просьбе последних. Видимо, отсюда и пошло не совсем достоверное утверждение о том, что владельцем первого авто в Акмоле была семья Кубриных.

Баймухамед-Байкоп Косшыгулулы (Кощегулов – 1843-1918), казахский купец І гильдии, промышленник и меценат.

Конфетно-пряничная фабрика Байкопа Косшыгулулы в Караоткеле (Акмолинск).

Служащие и рабочие конфетно-пряничной фабрики. В центре Мухаммед-Вали и Курмангали Кощегуловы. Акмолинск, 1915 год.

Сыновья Байкопа Косшыгулулы: Курмангали (купец, гласный Акмолинской городской думы) и Нурмагамбет.

А тем временем молодой и амбициозный капиталист Курмангали задумал наладить сборку автомобилей на родной земле и построить завод. С этой целью он в 1913 году пригласил в Акмолинск группу инженеров и строителей из Германии.

По воспоминаниям Бекмухамета, одного из чудом выживших представителей династии Косшыгула, немецкие инженеры прибыли в Акмолу с готовыми проектами и чертежами.

Но уже в следующем году вспыхнула первая мировая война, вслед за которой грянули революционные события в России. Война прервала не менее значимые проекты и другого казахского купца І гильдии, промышленника Каражана Укибайулы (в документах ОГПУ-НКВД значится как Укубаев) из Семипалатинска. Унаследовав от отца-сапожника Укибая скромное состояние, он сумел приумножить его до 6 тысяч голов лошадей, позднее перепрофилировав это натурально-скотоводческое хозяйство в торгово-промышленное производство в новых рыночных условиях. Наряду с торговлей мясом на Кояндинской ярмарке он основал в Семипалатинске скотобойню, несколько цехов по переработке шерсти и шкуры.

Один занятный факт. Однажды на Кояндинской ярмарке Каражан познакомился с русским купцом по фамилии Ботов, который был известен как «денежный сундук». Помимо всего прочего, он торговал живым скотом. Но после знакомства с потомственным скотоводом Ботов решил тоже перейти к торговле мясом. Правда, ему пришлось изрядно раскошелиться: покупка у Каражана традиционного для степняков рецепта хранения сырого мяса обошлось ему в 1,5 миллиона рублей.

Незадолго до начала мировой войны в Семипалатинске появилось первое акционерное общество, одним из крупных акциодержателей которого стал бай Каражан. При реализации проекта строительства сахарного завода он обязался построить линию телефонной связи с Семипалатинском общей протяженностью 300 километров, заказав столбы для этой линии из Горного Алтая. Однако вскоре началась война... Помимо Каражана у Укибая были еще два сына - старший Темиргали и средний Аймаганбет. Последний был не менее богат, предприимчив и щедр, чем Каражан.

Богатство и щедрость

В целом в бескрайних казахских степях были много деловых и состоятельных граждан. Назову только некоторых: в восточном регионе – Абдрахман Жусипулы, Ике Адильулы, Александр Ерыкалов (крещенный казах), Мусатай Молдабайулы, Жумеке Оразалыулы (Уразалин), Медеу Оразбайулы (Уразбаев), Хасен Акайулы (Акаев), Ибрай Акбайулы (Акпаев), Алихан Букейхан, на западе - Альнияз Тобаниязулы (Тобаниязов), Салык Омарулы (Умаров), Салимгерей Жанторин (Салим-Гирей Джантюрин), Иса Копжасарулы (Кубжасаров), на юге - Ахмет и Мустафа Оразайулы, сыновья бая Мамана - Турысбек, Сеитбаттал и Есенгул, Садык Утегенулы…

Они были известны еще и своей щедростью. Да-да, именно щедростью. И их имена должны были быть вписаны в отечественную историю рядом с именами славных деятелей национально-освободительного движения «Алаш» начала ХХ века.

Интеллигенция «Алаш», степная элита новой волны, стремившаяся сохранить и развить самобытную культуру казахов путем ее модернизации по опыту Японии, добиться восстановления национальной государственности, в своей борьбе опиралась на всемерную поддержку баев-скотоводов и купцов-промышленников.

И вклад тогдашней, говоря современным языком, бизнес-элиты в развитие казахской культуры, в возрождение, пусть и кратковременное, национальной государственности на территориях бывших Казахских ханств, ликвидированных в 1822-1824 годах, был очень весомым.

Высокая оценка, данная деятельности интеллигенции «Алаш» («они совершили культурный ренессанс») учеными из Общества изучения Средней Азии Оксфордского университета, в равной мере относится и к степной аристократии. Казахские баи-скотоводы и купцы так же, как и вся интеллигенция «Алаш», в 1930-х подверглись жесточайшим репрессиям и были уничтожены как «класс эксплуататоров» и «национальная буржуазия».

Алихан Букейхан: от увлеченного марксиста до убежденного националиста

В студенческую пору Алихана Букейхана и Владимира Ульянова свели не только и не столько совместная учеба экстерном в университете, но еще некто Василий Шелгунов – один из старейших участников социал-демократического движения царской России, позже составивший так называемую «ленинскую гвардию большевиков»... Подробнее

В студенческую пору Алихана Букейхана и Владимира Ульянова свели не только и не столько совместная учеба экстерном в университете, но еще некто Василий Шелгунов – один из старейших участников социал-демократического движения царской России, позже составивший так называемую «ленинскую гвардию большевиков»... ПодробнееСегодня мало кому, в том числе и ученым, изучающим национальную историю рубежа ХІХ-ХХ веков, известны имена первых казахских баев-меценатов. И чтобы более объективно оценить их историческую роль, необходимо представить, хотя бы в общих чертах, социально-экономическое и политическое положение казахов в условиях колониальной политики царской России в тот период. А потому совершим небольшой экскурс в историю.

В 1903 году в очерке «Киргизы» (здесь и далее читать «казахи»), опубликованном в №3 ежемесячного научного журнала «Сибирский наблюдатель», русский исследователь В.Никольский свидетельствовал: «До времени окончательного замирения киргизских степей русскими, киргизы жили сплоченными родовыми группами, и главным их занятием было скотоводство». При этом автор признает, что «все данные говорят за то, что в указанное время вся киргизская народная масса отличалась не только зажиточностью, но, с точки зрения кочевников, даже, пожалуй, богатством».

«Стада овец, – утверждал другой русский исследователь А.Левшин в своей работе «Описаніе киргизъ-кайсацкихъ ордъ и степей», – изумляютъ здесь (т.е. в Казахстане) многочисленностью своей. Едва ли есть где-нибудь в мире такая страна, в которой видно было их более. Богатейшие из киргиз имеют оных тысяч по двадцати».

Благоденствию казахов, по мнению того же Никольского, способствовали прежде всего особенности общинно-родовой структуры казахского общества: «Громадные степные пространства, покрытые травой и удобные для пастбищ, позволяли водить много скота, а родовая организация поддерживала сородичей, имевших несчастие по той или иной причине лишиться скота. Угнали ли у киргиза барантачи его табун, лишился ли он его вследствие джута, он не обрекался на голодную смерть... Он не выкидывался из рода, не вычеркивался из числа степняков, напротив, его старались поддержать, давали возможность опериться вновь...».

Он также подчеркивает тот факт, что до установления в Казахстане колониальных порядков «киргизы жили, вообще, зажиточно», и социального расслоения и классовых противоречий в их обществе на наблюдалось.

«Народ представлял из себя в хозяйственно-экономическом отношении однообразную массу, без заметно выраженного деления на имущественные классы – богатых и бедных. О классе пролетариев в это время не могло быть и речи, так как нарождению его препятствовала самая структура киргизского общества (если можно так выразиться), держащаяся на родовом начале».

Факт чуть ли не окончательного разложения к концу ХІХ века общинно-родового устройства казахского общества зафиксировал Николай Коншин, еще один русский исследователь конца ХІХ – начала ХХ веков. В очерке об экономическом быте казахов, изданном в «Памятных книжках Семипалатинской области на 1901 год», он подчеркивал, что общинно-родовые отношения у казахов теперь существуют как редкие пережитки прошлого. И сухо констатировал, что современное «киргизское хозяйство внутри аула отличается редким индивидуализмом», что «вместо прежней родовой борьбы на сцену в степи выступил антагонизм богатых и бедных».

Словом, в конце ХІХ – начале ХХ века уже многомиллионный полукочевой народ, оказавшийся под колониальным гнетом вследствие ликвидации такого суверенного института государственной власти, как ханство, переживал процесс разложения традиционных для кочевников общинно-родовых отношений, форм землевладения и землепользования, а самобытная культура и само его существование как самодостаточного этноса на собственных землях оказались под реальной угрозой исчезновения.

Возрождение традиции

Но в этот критический момент вместе с «антагонизмом» на арену выступила и казахская элита новой волны, основу которой составили выпускники и российских вузов (Томска, Казани, Москвы, С.-Петербурга, Варшавы), и религиозных учебных заведений Самарканда, Бухары, Константинополя, Каира.

Новая элита «Алаш» начала свою историческую миссию с создания современной казахской культуры. И начала с малого – с возрождения востребованных элементов кочевой культуры.

Для автора этих строк стало приятным откровением то, что милосердие, сострадание, бескорыстная помощь являлись гармоничной составной частью самобытной культуры казахов под названием «жылу» («тепло»). К примеру, в 1889 году в своей заметке «Ценный клад старины», опубликованной в газете «Особые прибавления к «Акмолинским областным ведомостям», ее автор Сын степей (Алихан Букейхан) описывал ряд добрых обычаев казахов, относящихся к периоду общинно-родовых отношений, таких, как «гостеприимство» и «жылу».

Но эти обычаи, с сожалением констатирует автор, к концу ХІХ века, изменились до неузнаваемости: «Впрочем, что не искажается у киргизского народа? Гостеприимство - гордость этого народа с каждым годом теряет свое первоначальное значение. Прежде киргизы принимали без разбора, лишь бы он был путник. В настоящее время на добрый прием может рассчитывать только богато одетый, блестящий серебром на конском уборе, имеющий своего джигита. Зато сколько тут фальши, лицемерия, обмана, лжи – чего не допускало гостеприимство в своем первобытном принципе, выставлявшем высшее благородное достоинство киргизского народа».

По утверждению Сына степей, не менее печальная участь постигла и «жылу». «Прежде помощь пострадавшим оказывали искренне, от души, без хитро-эгоистических замыслов, из сострадания к ближнему, и тот поступок был прекрасен, даже более - величествен! Нынче это превратилось в какую-то замаскированную взятку: киргизы, оказывая материальную помощь пострадавшим, разбирают их положение в свете, степень богатства, чего не допускал прежний обычай; гнушаются помочь бедным, от которых мало шансов ожидать возврата своих благодеяний», – с горечью отмечал автор заметки.

Все же к концу ХIХ века это полузабытая традиция вновь возродилась, но под названием «меценатство». И одним из первых, кто всерьез взялся за возрождение этого «ценного клада старины», был тот же Сын степей, вернувшийся в родной край после окончания двух вузов в С.-Петербурге. В 1898 году он купил на ярмарке 40 коров с телятами и раздал их семьям из Нуринской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области, попавшим в бедственное положение из-за жестокого джута. По свидетельству султана Смахана Букейхана, благодаря этой помощи наиболее предприимчивые из этих семей позднее даже разбогатели.

В дальнейшем новая элита попыталась повернуть все блага «жылу» на просвещение, образование полукочевого народа и развитие современной казахской культуры.

Как отмечалось в знаменитой «Каркаралинской петиции» 1905 года, колониальная власть не ограничивалась «полным пренебрежением к правам личности, административным насилием, вторгающимся во все стороны жизни, пренебрежением к духовным и экономическим интересам казахов», но также «искусственно поддерживала невежество массы». И «все это привело население к обеднению, а его культурное развитие к застою», говорилось в петиции.

Доказательством тому может служить обращение Алихана Букейхана, опубликованное в январе 1907 года в омской газете «Голос степи» под заголовком «Открытое письмо киргизам Семипалатинской и Акмолинской областей». В нем речь шла о юноше из бедной казахской семьи, выпускнике семипалатинской гимназии, который получил отказ на свои неоднократные обращения к семипалатинскому областному губернатору и генерал-губернатору Степного края с просьбой зачислить себя стипендиатом в один из русских университетов. По словам Букейхана, «отказ в стипендии единственному казаху из двух областей нельзя объяснить недостатком киргизских земских сумм». В Семипалатинской области, как и во всех других областях Казахстана, существовал так называемый «казахский капитал».

В статье «Ничьи деньги», опубликованной 1908 году в петербургском журнале «Сибирские вопросы» за подписью «V», автор привел конкретные примеры того, кто и как распоряжается этим капиталом: «Киргизские капиталы продолжают обслуживать нужды посторонних лиц. Степной генерал-губернатор (барон Максим Таубе), который распоряжается киргизскими капиталами Семипалатинской области, выдал в 1895 году 6000 рублей из этих капиталов без процента на 12 лет Западно-Сибирскому отделу И. Р. Г. О., т. е. киргизы потеряли min. 2880 рублей, считая только по 4% годовых. Другой степной генерал-губернатор (Николай Сухотин) также без процента из этих же капиталов выдал в 1903 году на постройку дома акмолинскому губернатору 25.000 рублей на 47 лет, или киргизы теряют, считая по 4% годовых, 47.000 рублей... В Семипалатинской области с лишком 700.000 киргиз; в мужской гимназии обучаются несколько киргизских мальчиков, а в женской ни одной девочки. Нет стипендии киргизским мальчикам, несмотря на то, что на деньги киргизского народа охотятся Семипалатинское городское управление и родительский комитет... Бесспорно, что женская гимназия - учреждение полезное. Но почему она должна строиться на киргизский капитал, когда в ней не будет еще долго ни одной киргизской девочки?»

Свое открытое письмо, опубликованное в газете «Голос степи», Алихан Букейхан завершил призывом: «Рамазанов поехал в Петербург. К январю 1907 года он окажется лицом к лицу с нуждой. Казахи, дети Алаша, вы обязаны его поддержать! Было бы нелепо, если миллионное население киргиз Семипалатинской и Акмолинской областей не сумело воспитать киргиза-юношу в университете».

Судя даже по скудным сведениям, имеющимся в архивах и публикациях того периода, жылу (благотворительность, меценатство и попечительство, вместе взятые) стало достаточно распространенным явлением. Финансовая поддержка со стороны степных меценатов, филантропов охватывала сферы образования, просвещения и культуры в целом.

Например, тот же Байкоп Косшыгулулы не только открыл на свои средства книжный магазин и первую в Акмолинске казахско-мусульманскую школу, но и выплачивал жалованье учителям школы и стипендии ее ученикам. Нельзя не отметить, что из всего богатого наследия Байкопа чудом сохранилось лишь здание упомянутой школы, которое находится сейчас на углу улиц Алихана Букейхана и Абая (здесь ныне располагается филиал «Казкоммерцбанка» и даже нет памятной доски о его славной истории).

Потомки бая Мамана – Турысбек, Сеибаттал, Есенгул, их сыновья Кудайберген и Танирберген тоже построили и содержали известную на всю казахскую степь школу «Мамания», обеспечив ее директора и учителей не только солидным жалованьем, но и бесплатным жильем, а учащихся – стипендией и местами в интернате. Двери этой школы были открыты и перед девочками – для их обучения пригласили еще и искусствоведа, а еще открыли швейный цех. Этот факт опровергает миф о том, что казахская женщина получила равноправие только благодаря советской власти.

Еще одним примером борьбы интеллигенции «Алаш» и баев-меценатов с пережитками прошлого, в том числе за права женщин, является тот факт, что первые казахские романы, изданные до революции 1917 года, были посвящены судьбе казахской девушки.

Это «Бақытсыз Жамал» («Несчастная Жамал») Миржакыпа Дулатулы, «Қалың мал» («Калым») Спандияра Кобейулы и «Қамар сұлу» («Карасавица Камар») Султан-Махмута Торайгырулы.

Учреждение в 1915-м Есенулом хаджи Маманулы крупной денежной премии (подчеркну, первой и последней частной премии в истории Казахстана за лучший казахский роман) послужило серьезным подспорьем развитию современной национальной литературы. Премия была присуждена роману С.Торайгырулы. Еще один штрих к истории школы «Мамания». Среди ее выпускников было немало известных личностей – писателей, поэтов, общественных и государственных деятелей. Один из них, Барлыбек Сырттанулы (Сыртанов), яркий представитель интеллигенции «Алаш», выпускник факультета востоковедения С.-Петербургского университета, в 1911 году разработал «Устав (Конституцию) Казахского государства» с президентской формой правления (!).

Начиная со времени первой революции 1905-1907 годов, западно-ориентированная интеллигенция «Алаш» стала пользоваться у степных капиталистов все большим доверием. Она во главе с Алиханом Букейхановым сыграла ведущую роль при составлении и доставке в С.-Петербург знаменитой «Каркаралинской петиции». Элита «Алаш» «видела будущее киргизской степи в сознательном претворении западной культуры – в самом широком смысле этого слова». Степная аристократия, скотоводы и купцы-промышленники почтительно называли ее «оқығандар» (образованные).

В Семипалатинске, Омске, Оренбурге и других городах Степного и Туркестанского краев стало доброй традицией проведение благотворительных акций (вечеров), посвященных, например, поэзии великого Абая и других популярных поэтов. На них собирались деньги для нужд казахских студентов, обучавшихся в высших, средних учебных заведениях и в медресе не только России, но за рубежом, а также для издания художественной литературы, учебников, учебных пособий на казахском языке.

В поддержку казахской прессы

До 1905 года казахи не имели ни одной газеты или журнала на родном языке, не располагали своей типографией. В истории становления казахской прессы особняком стоит газета «Казах» («Qazaq»), и в ее появлении велика роль степных меценатов.

Подчеркну, что лидеры движения «Алаш» изначально планировали издать газету под этим же названием в Семипалатинске, где была бы сосредоточена национальная элита. Однако генерал-губернатор Степного края Николай Сухотин отбив в Санкт-Петербург лживую телеграмму о «бунте степных казахов», приказал арестовать инициаторов этого начинания Алихана, Ахмета, Миржакыпа, а после освобождения из тюрьмы выслать их с территории Степного края.

Издать казахскую газету в столице метрополии, Санкт-Петербурге, оказалось легче, и в 1907 году появилась газета «Серке» («лидер», «предводитель», «вождь»).

По одним сведениям, у ее истоков стоял Миржакып при финансовой поддержке и покровительстве Шаймердена Косшыгулулы (Шахимардан Кощегулов), религиозного деятеля, депутата Государственной думы І и ІІ созывов. Однако после выхода первого номера она была запрещена. Позднее появились «Қазақ газеті», «Қазақстан» и журнал «Айқап», которые первое время тоже имели своих спонсоров. Но из них лишь «Айқап» продержался достаточно долго – с 1911-го по 1915-й, тогда как «Қазақстан» просуществовала менее одного года, а «Қазақ газеті» и того меньше.

При издании газеты «Казах» в Оренбурге, а также открытии в ее редакции благотворительного, образовательного и культурно-просветительского товарищества «Азамат», был максимально учтен весь предыдущий опыт. Основателям удалось заручится солидной финансовой поддержкой практически со всех концов Степного и Туркестанскго краев, даже из Китая. К 1914 году газета «Казах» из общенациональной превратилась уже в международную – ее выписывали казахи в Китае и Турции.о Товарищество же оказывало содействие развитию образования и просвещения, издавало и распространяло учебники и литературу на казахском языке, в которых остро нуждались казахские школы и медресе. Кроме того, оно поддерживало казахскую молодежь из бедных семей, обучавшуюся в средних и высших религиозных и светских учебных заведениях.

«Цель товарищества «Азамат», – отмечалось в обращении А. Байтурсынулы и М.Дулатулы по поводу открытия общества в декабре 1913 года, – не накопительство, не обогащение его членов, а содействие полезному для общества делу... Это не купеческое, не предпринимательское общество, а гражданское». Основным источником финансирования товарищества «Азамат» был членский взнос в размере 100 рублей.

На первых порах в рядах его членов наряду с А. Букейханом, Раимжаном Марсекулы (Марсеков), Жаншой Досмухамедулы (Жаханша Досмухамедов) и многими другими представителями движения «Алаш», фигурировали известные купцы, баи-скотоводы и просто состоятельные граждане.

Немало было и тех, кто, не вступая в члены товарищества, оказывал посильную помощь. Например, в статье, опубликованной в № 169 газеты «Казах» (1916), сообщались имена добродетелей: «это Есенгул хаджи Маманулы – 100 рублей, его супруга Гайнижамал – 100, Танирберген хаджи Турысбекулы – 429... Всего 1274 рублей 40 копеек». Когда появилась возможность приобрести собственную типографию, пришла помощь откуда не ждали – казахи из Китая прислали в редакцию 600 рублей. Вот их имена: Максут тажи Сасанулы, Мулла Нурбекулы, Косболат Байболатулы, Шаирбек Сасанулы, Рахим Асылбекулы и Жиенгали Меирманулы.

В 1918 году в Алаш-городе (Заречная Слободка, Семипалатинск), официально провозглашенной столицей Автономии «Алаш», стал выходить журнал «Абай». Когда Мухтар Ауэзулы (Ауэзов), один из его основателей, обратился за помощью к Каражану Укибайулы, то в ответ услышал: «Вы не будете испытывать нужду в средствах, только организуйте журнал». Вдобавок к этому Каражан купил у местных татарских купцов еще и типографию «Жардем», которая вместе с журналом «Абай», газетами «Сарыарқа» и «Қазақ тілі» в 1917-1920 годах разместилась в доме другого мецената Александра Ерыкалова, крещеного казаха.

Отмечу, что в советский период один из домов Каражана до сноса в конце 1970-х служил школой-интернатом для детей-сирот.

Забота о лидерах «Алаша»

Казахские баи проявляли заботу о лидерах национально-освободительного движения «Алаш» и тогда, когда они подвергались гонениям – арестам, тюремному заключению, ссылкам. Так, в начале 1906 года Миржакып Дулатулы был заключен в тюрьму, а в июне того же года Каражан Укибайулы освободил его под залог, заплатив 2500 рублей. При вторичном его аресте другой меценат Хасен Акайулы внес уже 5000 рублей залога. Чтобы читатель мог ориентироваться: в 1905-1907 годах цена одной лошади составляла 8-10 рублей. Весьма показательна и реплика одного бая об Алихане Букейхане, когда он в 1908 году был заключен в семипалатинскую тюрьму.

Известный в степях предприниматель, меценат из Чангыстауской волости Медеу Оразбайулы, решив, что Алихан «нужный казахам человек», распорядился поставить неподалеку от тюрьмы юрту, держать 10 кобылиц и каждый день резать годовалого барана. И Алихан, «приболевший» в тюрьме, каждый день получал суточную порцию свежего кумыса и молодую баранину.

В 1914 году Ахмет Байтурсынулы, главный редактор газеты «Казах», оказался перед дилеммой – выплатить огромный по тем временам штраф в 1500 рублей, наложенный колониальной администрацией, что было равноценно банкротству и закрытию газеты, или сесть в Оренбурге в тюрьму на три месяца. Несмотря на слабое здоровье, он выбрал второе, чтобы спасти газету. Его выручил Алихан Букейхан, срочно прибывший из Самары, где он более пяти лет находился в первой своей политической ссылке и служил в Донском земельном банке оценщиком земли. Похоже, что 1500 рублей штрафа он заплатил из личных средств, благодаря чему соратник был освобожден, а газета продолжала выходить.

К 1916 году газета «Казах» выполняла роль национального парламента и теневого правительства Казахстана – на ее страницах всенародно обсуждались самые актуальные вопросы национального масштаба и принимались конкретные решения.

Замечу, что согласно избирательному закону от 3 июня 1907-го, казахи были лишены избирательных прав. Не имея своих депутатов в ІІІ и IV созывах Государственной Думы, 6,5- миллионный степной народ и его лидеры вынуждены были искать защиту в Бюро мусульманской фракции Госдумы. И когда встал вопрос о делегировании своего постоянного представителя в это бюро, Ахмет и Мустафа Оразайулы через газету «Казах» выступили с почином, выделив 2 тысячи рублей из более чем 4-х тысяч, необходимых на содержание одного представителя. Им стал Алихан Букейхан. А несколько месяцев спустя по его предложению 26-летний Мустафа Шокай, выпускник юрфака Петербургского университета, стал вторым представителем казахов в Бюро мусульманской фракции Госдумы. Все расходы на содержание двух представителей (общая сумма составила более 8 тысяч рублей) взяли на себя казахские баи-меценаты.

Известно также, что Салимгерей Жантурин, видный общественный деятель, меценат, экс-депутат І Государственный думы, готовился переоформить часть своих земельных угодий в Уфимской губернии на Мустафу Шокая, чтобы тот уже как землевладелец мог баллотироваться в депутаты V Государственной думы. Но очередные думские выборы не состоялись. Сам Жантурин, несмотря на статус крупного землевладельца и дворянина, за подписание и распространение «выборгского воззвания» был лишен избирательных прав.

Вклад в создание «Алаш-Орды»

21-26 июля (2-8 августа по новому стилю) 1917 года в Оренбурге состоялся І Всеказахский съезд, делегаты которого обсуждали право казахского народа на национальное самоуправление и необходимость формирования «конной милиции». А пять месяцев спустя, 5-13 (18-26) декабря того же года, там же, в Оренбурге, состоялся ІІ Всеказахский съезд, который объявил о создании собственно Национальной автономии «Алаш».

Среди приглашенных на эти съезды были Ораз Таттиулы, Шакарим Худайбердыулы, Нурлан Кияшулы (двоюродный дед известного предпринимателя-мецената, общественного деятеля Булата Абилова), Турмухамед Сагынайулы и другие.

Именно они взяли на себя основное бремя расходов на организацию и проведение этих курултаев.

ІІ съезд провозгласил Семипалатинск официальной столицей Национальной автономии с переименованием его левобережной части, именуемой в народе «Заречной Слободкой», в город Алаш. Переезд Народного совета (правительства) «Алаш-Орды» из Оренбурга в город Алаш состоялся в январе 1918 года. Размещение в новой столице стало возможным благодаря поддержке баев-меценатов, которые бескорыстно отдали свою недвижимость под правительственные учреждения. В частности, это Абдрахман Жусипулы, Ике Адильулы, Анияр Молдабайулы, Жумеке Оразалыулы и другие.

Двухэтажный дом Александра Ерыкалова, в котором ранее находилось земское ремесленное училище, был отдан под штаб армии «Алаш» и военный госпиталь. Семипалатинский областной казахский народный суд и Семипалатинская уездная земская управа заняли дом Каражана Укибайулы.

Начиная со второй половины 1917-го, все казахские газеты и журналы запестрели призывами о необходимости создания «народной милиции», под которой подразумевалась регулярная национальная армия. Согласно постановлению ІІ Всеказахского курултая, «милиции» должна была состоять из 13 500 воинов, 135 офицеров и 270 военных инструкторов. Из них в Букеевской орде 1000 воинов, Уральской области – 2000, Тургайской – 3000, Акмолинской – 4000, Семипалатинской – 1500, Семиреченской – 2000 и т.д.

В телеграмме, отбитой главой «Алаш-Орды» Алиханом Букейханом 12 сентября 1918 года из Уфы, где шло т.н. «государственное совещание» Комуча, уже открыто говорилось об армии: «Комитет членов Учредительного собрания признал Автономию Алаш... Все силы приложить на формирование национальной армии... Полки Алаш не распускать, обеспечить всем необходимым. Берите в долг сколько потребуется. Покупайте оружие в достатке. В Уральске и Тургае формирование отрядов армии Алаш идет полным ходом. В Уральске будем готовить казахских офицеров».

Основу армии «Алаш» составили джигиты, набравшиеся опыта и навыков в тылу Западного фронта в 1916-1917 годах, а основная тяжесть материально-технического снабжения армии выпала на плечи их богатых и предприимчивых сородичей.

В частности, в 1918 году Ибрай Акбайулы, родной брат видного деятеля партии «Алаш», юриста, магистра права Жакыпа Акбайулы (Якуб мурза Акпаев), по сведениям органов ОГПУ, отправил командующему армией «Алаш» полковнику Хамиту Тохтамышеву 600 джигитов с полным снаряжением. Не менее щедрую материально-техническую помощь армии оказали Каражан Укибайулы, Медеу Оразбайулы (выделил 40 лошадей), Аккенже Аймаганбетулы и другие. Регулярная национальная армия интенсивно формировалась и в Западном отделении «Алаш-Орды» благодаря энергичной поддержке Исы Кобжасарулы, Салыка Омарулы из Уральска, Альнияза Тобаниязулы из Мангыстау и многих других. Первый выделил со всем необходимым снаряжением 100 лошадей, второй – 200... Многие непосредственно участвовали в боях против Красной армии, командовали отдельными отрядами.

Например, в одном из номеров газеты «Сарыарқа» за 1918 год сообщалось: «В боях отряда Алаш в Алтайской губернии храбро сражались Турагул Абайулы, Биахмет Сарсенулы, Каражан Укибайулы, Тохтар Бегметулы, Габдолла Каскейулы и другие». В конце 1918 года во время переговоров с самопровозглашенным «всероссийским правительством» адмирала Колчака лидер «Алаш-Орды» Алихан Букейхан откровенно заявил: «В вопросе о милиции вы меня не поняли. Милиция наша – это войско. Оно уже фактически существует: 700 наших джигитов находятся на фронте в Семиречье, 540 человек у Троицка, 2000 человек в Уральской области. Когда вы читаете сообщения об успехах на семиреченском фронте, то знайте, что эти успехи достигнуты благодаря нашим отрядам(!)».

Собственно, «Алаш-Орда» (буквально государство Алаш), воссоздавшая казахскую государственность из руин былых трех Казахских ханств и заложившая фундамент современного Казахстана, строилась в том числе и на личные средства баев-скотоводов, купцов-промышленников и просто состоятельных казахов.

Вместо послесловия

В отличие от современной казахской элиты, занятой исключительно собственным обогащением, элита начала ХХ века, существуя в условиях колониализма и не требуя от общества ничего взамен, жертвовала многим, чтобы воссоздать некогда утерянную национальную государственность.

Сегодня в Казахстане меценатство, благотворительность, филантропия вновь возрождаются.

Медленно, нерешительно, пугливо оглядываясь вокруг. Уже достаточно широко известны имена бизнесменов Нурлана Смагулова, Айдына Рахимбаева как покровителей детских домов и учреждений, меценатов Жаугашты Набиева, Ислама Салжанова, Абдибека Бимендиева, спонсирующих науку, литературу и искусство. Однако куда больше тех предпринимателей, которые свою благотворительную, спонсорскую помощь особо не афишируют.

Государство же на протяжении почти четверти века независимости не то что не содействовало возрождению былой традиции «жылу», а, напротив, пыталось задушить любые проявления инициативы, гражданской активности и ростков гражданского общества. Тем временем приближаются две важные исторические даты. В 2016-м исполнится 150 лет Алихану Букейхану, лидеру национального движения «Алаш», а в 2017-м – 100 лет со дня образования «Алаш-Орды».

Фотографии и материалы о семье Баймухамета Косшыгулулы предоставлено доктором исторических наук, профессором Жамбылом Артыкбаевым.

Данная статья ранее публиковалась в газете Central Asia Monitor