Современное общество стремительно трансформируется, постепенно обретая черты посткапиталистического мира, в котором доминирующую роль играют информационные технологии и коллективная экономика. Об этом в своей программной статье The Guardian рассуждает Пол Мейсон, автор популярной книги Postcapitalism и редактор отдела экономики BBC.

Капитализм умирает, да здравствует посткапитализм

Хоть мы этого и не заметили, но эра посткапитализма уже началась. В основе будущих перемен лежат информационные технологии, новые методы работы и коллективная экономика. Старые порядки сохранятся на какое-то время, но уже пришла пора становиться утопистами.

Исполнение членами Сириза маршей и махание красными флагами во время греческого кризиса вкупе с уверенностью в том, что банки будут национализированы, на какое-то время возродили мечту XX века: насильственное разрушение рынка сверху. Большую часть прошлого столетия именно так левые видели начало становления экономики вне капитализма. Рабочий класс оказывал бы свое влияние через урны для бюллетеней или баррикады. Государство поддерживало бы равновесие. А возможность для этого появилась бы после череды экономических катастроф.

Но за последние двадцать пять лет катастрофа постигла именно начинания левых. Рынок поставил на их планах крест; индивидуализм заменил собой коллективизм и солидарность; прибавившая в размерах мировая рабочая сила напоминает пролетариат, но выглядит и ведет себя по-другому.

Если вы прожили это время, относясь к капитализму с презрением, то вашу жизнь определенно нельзя было назвать легкой. Но за этот период технологии проложили новый маршрут, на который должны ступить все пережитки левого движения и те, кто с ними связан, — или кануть в небытие. Как оказалось, капитализм не уничтожить марш-бросками. Его уничтожит создание чего-то более динамичного; сначала оно будет незаметно развиваться в рамках системы, но однажды вырвется на свободу, перестраивая экономику под новые ценности и модели поведения. Я называю это посткапитализмом.

Как и в случае с феодализмом пятьсот лет назад, замена капитализма посткапитализмом будет ускорена внешними потрясениями и изменена рождением нового типа человека. И это уже происходит.

Информационные технологии, появившиеся за последние двадцать пять лет, послужили причиной зарождения посткапитализма. Это стало возможно благодаря трем важным изменениям.

Во-первых, они уменьшили потребность в труде, размыли грань между работой и досугом, а также ослабили связь между работой и заработной платой. Грядущая волна автоматизации, замершая из-за невыносимых для нашей социальной инфрастуктуры последствий, значительно уменьшит объем труда — необходимого не только для выживания, но и для обеспечения себе достойной жизни.

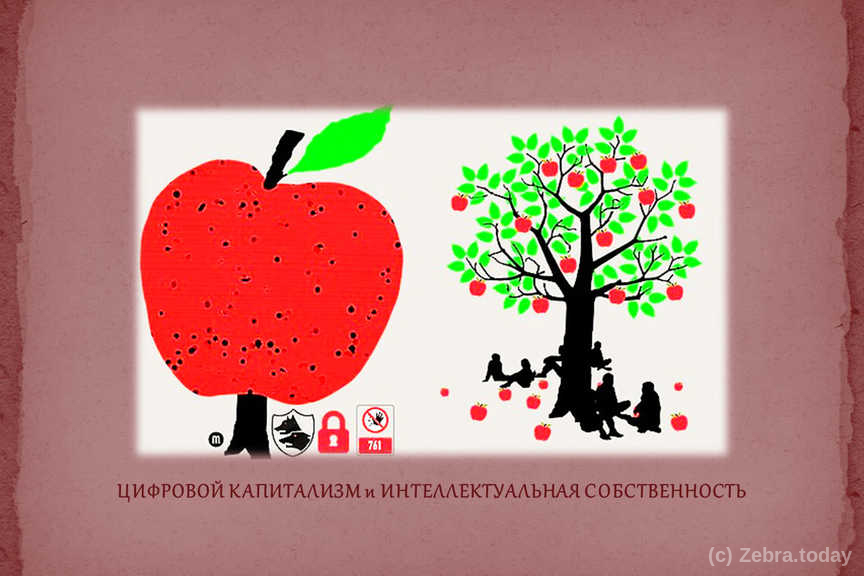

Во-вторых, наплыв информации мешает рынку устанавливать разумные цены. Это связано с тем, что рынки основаны на нехватке ресурсов, в то время как информация всегда находится в избытке. В качестве защиты система формирует монополии — гигантские технологические компании — в масштабах, невиданных за последние двести лет, но они долго не протянут. Проектируя бизнес-планы и оценки акций, которые основаны на захвате и приватизации всей производимой обществом информации, эти компании создают шаткую корпоративную систему, противоречащую самой важной человеческой потребности — свободному использованию идей.

В-третьих, сейчас мы наблюдаем спонтанный рост совместного труда: возникают товары, услуги и организации, которые больше не подчиняются диктатуре рынка и его управленческой иерархии. Самый большой информационный проект в мире — Wikipedia — бесплатно поддерживается добровольцами, может положить конец производству энциклопедий и лишить рекламную индустрию прибыли в размере около трех миллиардов долларов в год.

В незанятых нишах и пустотах рыночной системы целые слои экономической жизни начинают почти незаметно существовать в своем ритме. Параллельные валюты, банки взаимопомощи, кооперативы и самоуправляемые пространства быстро размножаются, избегая внимания экономистов, и зачастую они являются детищами крушения старых структур во время кризиса 2008 года.

Эту новую экономику можно найти, только если знаешь, где искать. В Греции, когда созданная с нуля общественная организация составила схему всех пищевых кооперативов, альтернативных производителей, параллельных валют и локальных обменников, они обнаружили больше 70 независимых проектов и сотни мелких инициатив, разнящихся от заселения пустующих домов и организации парковок до создания бесплатных детских садов.

В привычной экономике такие вещи едва ли расцениваются как экономическая активность — но в этом и соль. Они существуют благодаря торговле, пускай торопливой и неэффективной, в валюте посткапитализма — свободном времени, сетевой структуре и бесплатными продуктами. Такие идеи кажутся слишком неприбыльными, нестабильными и даже опасными, чтобы создавать на их основе альтернативу мировой системе, но во времена Эдуарда III деньги и кредиты находились в таком же положении.

Новые формы собственности, новые формы аренды, новые формы контрактов: за последние десять лет возникла целая бизнес-субкультура, которую СМИ прозвали «коллективной экономикой». Часто звучат слова «общинные земли» и «равное производство», но мало кого интересует, что же это значит для капитализма.

Я считаю, что это открывает перед нами путь к спасению — но только в том случае, если все микропроекты будут взращиваться, продвигаться и защищаться за счет фундаментальных изменений в работе государств. А это случится только после перелома в том, как мы мыслим — о технологии, собственности и труде. Так что, создавая элементы новой системы, мы сможем сказать себе и окружающим: «Для меня это больше не способ выживания и не побег из неолиберального мира; это новый образ жизни в процессе творения».

Кризис 2008 года ликвидировал 13% мирового производства и 20% мировой торговли. Общемировой рост ушел в минус — и это по шкале, где рост меньше 3% считается рецессией. На Западе из-за этого начался период депрессии, превысивший по длине Великую Депрессию, и даже сейчас, пока все медленно приходят в себя, ведущие экономисты боятся возможной долгосрочной стагнации. Отголоски кризиса в Европе рвут континент на части.

Решить вопрос попытались с помощью строгих мер и валютного избытка, но это не работает. В задетых сильнее всего странах развалилась пенсионная система, пенсионный возраст поднялся до 70, а образование сейчас приватизируется, и выпускники могут всю жизнь выплачивать за него долги. Услуги упраздняются, а проекты капитальных строительств замораживаются.

Даже сейчас многие не понимают истинного значения слов «жесткие экономические меры». Это не восемь лет сокращений, как в Великобритании, и даже не катастрофа масштабов Греции. Это снижение зарплат, социальных выплат и уровня жизни Запада на протяжении десятилетий, пока они не достигнут уровня растущего среднего класса в Индии и Китае.

В то же время без альтернативной экономической модели зреют условия для другого кризиса. Действительные зарплаты в Японии, США, Великобритании и на юге Еврозоны либо понизились, либо прекратили рост. Теневая банковская система восстала из пепла, и теперь она намного масштабнее, чем в 2008 году. Новые правила, из-за которых банкам пришлось бы увеличить резервы, были ограничены или отложены в долгий ящик. Вместе с тем, купающийся в дармовых деньгах 1% человечества стал ещё богаче.

Неолиберализм мутировал в систему, призванную многократно осуществлять катастрофические провалы. Что ещё хуже, он сломал двухсотлетний шаблон индустриального капитализма, когда во время экономического кризиса появлялись новые формы прогресса, выгодные всем.

Это связано с тем, что неолиберализм был первой экономической моделью за двести лет, основанной на понижении зарплат, крушении социальной власти и умении рабочего класса приспосабливаться. Если проанализировать периоды подъема, комплексно изучаемые теоретиками, — 1850-е в Европе, 1900-е и 1950-е в мире — то станет ясно, что именно сила организованного труда заставила предпринимателей и корпорации отказаться от возврата к устаревшим бизнес-моделям с помощью урезанных зарплат и двинуться к новой форме капитализма.

В результате при каждом подъеме наблюдается синтез автоматизации, увеличения зарплат и качества продуктов потребления. Сегодня рабочая сила не оказывает никакого давления, а технологии, которые находятся на гребне волны инноваций, не требуют ни создания более качественных продуктов потребления, ни использования старой рабочей силы на новых рабочих местах.

Информация — это средство для уменьшения цен на вещи и количества труда, необходимого для поддержания жизни на Земле. Вследствие этого многие представители бизнеса превратились в неолуддитов. Столкнувшись с возможностью создавать лаборатории генной инженерии, вместо этого они открывают кофейни, маникюрные салоны и клининговые фирмы; банковская система, системы планирования и культура позднего неолиберализма поощряют долгую, нудную и бесполезную работу.

Инновации уже внедряются, но пока что они не начали пятый длительный подъем, которого ожидает капитализм. Причины этого лежат в особенностях информационных технологий.

Мы окружены не просто разумными машинами, а новым слоем реальности, основанном на информации. Представьте себе самолет: им управляет компьютер; его разработали, протестировали и «виртуально обработали» несколько миллионов раз; он отправляет своим производителям данные в реальном времени. А на борту люди скашивают глаза, пялясь в подключенные к Интернету (если со страной повезло) устройства.

С Земли он смотрится как металлическая птица из фильмов про Джеймса Бонда. Но теперь это одновременно разумная машина и узел большой сети. Он накапливает информацию и придает миру как «информационное», так и физическое значение. В заполненном бизнес-классе, где все не отрывают глаз от Excel или Powerpoint, пассажирский отсек больше всего напоминает фабрику по производству информации.

Но сколько стоит вся эта информация? Ответ не найти в счетах: по современным стандартам учета интеллектуальная собственность оценивается на глазок. Исследование для Института SAS в 2013 году выявило, что нельзя рассчитать ни стоимость сбора информации, ни её рыночную ценность, ни будущую прибыль, которые необходимы для того, чтобы верно эту информацию оценить. Только учитывая неэкономические блага, компании могут объяснить акционерам, чего на самом деле стоили их данные. С логикой, которой мы измеряем самую ценную вещь на Земле, что-то определенно не так.

Колоссальное технологическое развитие XXI века заключается не только в появлении новых вещей и видов деятельности, но и в «воскрешении» хорошо забытых старых. Информационная ценность продуктов становится важнее, чем физические вещи, которые использовались для их создания. Но эта ценность измеряется в полезности, а не в обменном курсе и номинальной стоимости.

В девяностых годах XX века экономисты и технологи задумались над одним и тем же: новой задачей информации было создание другой, «третьей» формы капитализма, — настолько же отличающейся от промышленного капитализма, насколько промышленный капитализм отличался от своих торгового и рабовладельческого предшественников XVII и XVIII веков.

Но им не удалось описать развитие нового «когнитивного» капитализма. Это неудивительно — его развитие глубоко антикапиталистично.

Во время и после Второй мировой войны экономисты считали информацию «общественным достоянием». Правительство США даже объявило, что никто не имеет права зарабатывать на патентах — лишь на самом производстве. Потом мы начали понимать значение интеллектуальной собственности. В 1962 году Кеннет Эрроу, гуру традиционной экономики, заявил, что при свободном рынке изобретать вещи нужно для того, чтобы создать права на интеллектуальную собственность. Он отметил: «Именно из-за того, что она [рыночная экономика] успешна, информация остается недооцененной».

Вы можете убедиться в правдивости этого на примере любой модели сетевого бизнеса: монополизация и защита данных, захват бесплатных социальных данных, которые генерируют пользователи, коммерциализация областей производства данных, которые раньше не были коммерческими, поиск прогностической ценности имеющихся данных — всегда и везде делая так, чтобы результаты могла использовать лишь корпорация.

Если сформулировать принцип Эрроу наоборот, его революционные применения очевидны: если свободный рынок и интеллектуальная собственность ведут к «недооцененности информации», экономика, основанная на полноценном использовании информации, не может смириться с существованием свободного рынка или абсолютных прав интеллектуальной собственности. Бизнес-планы всех цифровых гигантов направлены на то, чтобы предотвратить избыток информации.

И всё же информация находится в избытке. Информационные товары легко воспроизвести. Как только вещь создается, её можно копировать и вставлять вечно. Производство музыкальной композиции или огромной базы данных, которая используется для строительства самолета, имеет свою цену; но цена её воспроизводства стремится к нулю. Из-за этого, если нормальная капиталистическая система цен возобладает, её цена также устремится к нулю.

Последние 25 лет экономика боролась с этой проблемой: все привычные экономические системы строятся на нехватке ресурсов, но самая динамичная сила современного мира находится в избытке и, как однажды отметил гениальный хиппи Стюарт Бренд, «жаждет свободы».

В мире монополизированной информации и систем наблюдения, созданных корпорациями и государствами, возникает новое отношение к информации как к свободному в использовании общественном благу, которым невозможно обладать, которое нельзя эксплуатировать или оценить. Я наблюдал за попытками гуру от экономики и бизнеса выстроить концепцию для понимания принципов экономики, основанной на избыточной информации, находящейся в распоряжении общества. Но на самом деле это уже сделал один из экономистов XIX века, живший в эпоху телеграфа и паровых двигателей. Этого человека звали Карл Маркс.

Представьте себе: Кентиш Таун, Лондон, февраль 1858 года, примерно четыре утра. Маркс объявлен в розыск в Германии, и он напряженно работает, записывая мысленные эксперименты в виде заметок для самого себя. Узрев, что именно Маркс писал той ночью, левые интеллектуалы шестидесятых признают, что «это ставит под сомнение любую серьёзную интерпретацию Маркса». Это был «Фрагмент о машинах».

Во «Фрагменте» Маркс представляет себе экономику, в которой производство является главной ролью машин, а люди заняты надзором за ними. Он ясно дал понять, что главной движущей силой такой экономики будет информация. КПД таких машин, как автоматизированная прялка, телеграф и паровоз, зависела не от степени труда, затраченного на их производство, а от уровня общественной осведомленности. Иными словами, организация и знание вносили больший вклад в их КПД, чем создание и поддержка машин. Учитывая, во что превратился марксизм — теорию эксплуатации, основанную на краже рабочего времени — это утверждение революционно.

Оно гласит, что как только информация станет независимой производственной силой, превзойдя затраченный на строительство машины труд, вся суть будет заключаться не в «противоборстве прибыли и зарплат», а в контроле над тем, что Маркс назвал «силой знания».

Как он пишет, в экономике, где машины делают большую часть работы, природа вложенного в машины знания должна быть «социальной». В своем мысленном эксперименте поздно ночью Маркс представил конечную точку этой траектории: создание «идеальной машины», которая живет вечно и ничего не стоит. Как утверждал Маркс, машина, которую можно было бы построить бесплатно, не прибавит никакой ценности к процессу производства и быстро, за несколько просчитываемых промежутков, снизит цену, прибыль и затраты на всё, чего она коснется.

С пониманием того, что информация вещественна, машина — это оборудование, а хранение, скорость передачи и производительность бешеными темпами теряют в цене, приходит и понимание того, как грамотно размышлял Маркс. Нас окружают машины, которые ничего не стоят и могут существовать вечно, если мы того захотим.

В этих размышлениях, которые опубликовали лишь в середине XX века, Маркс представлял себе, что информация будет храниться и распределяться в чем-то под названием «общий разум», который являлся бы разумом всего человечества, связанного общественным знанием, где любое улучшение идет на выгоду всем. Если вкратце, он представлял что-то схожее с информационной экономикой, в условиях которой мы сейчас живем. И, как писал Маркс, её существование «обрушило бы капитализм как карточный домик». С переменой экономического ландшафта прежний путь за пределы капитализма, который представляли себе левые двадцатого века, закрыт.

Но открылся другой. Совместное производство с использованием сетевых технологий для создания услуг и товаров, работающих лишь при условии их бесплатности или возможности ими делиться, — это то, что определяет путь из рыночной системы. Чтобы создать для него фундамент, потребуются усилия государства — как во времена, когда оно создавало фундамент для фабричного труда, твердых валют и свободной торговли в начале XIX века. Посткапиталистический сектор, скорее всего, десятилетиями будет сосуществовать с рыночным, но значительные перемены уже начались.

Сети восстанавливают «точечность» в посткапиталистическом мире. Это значит, что они могут быть основой нерыночной системы, воспроизводящей саму себя, которую не нужно заново создавать каждое утро на компьютере комиссара.

В этом переходе будут участвовать государство, рынок и совместное производство за пределами рынка. Но для того, чтобы это случилось, весь левый проект, от протестных групп до правительственных социал-демократических и леволиберальных партий, должен будет перестроиться. На самом деле, как только люди поймут логику посткапиталистического сдвига, эти идеи уже не будут собственностью левых — они будут принадлежать куда более широкому движению, для которого надо будет придумать новые ярлыки.

Кто может заставить это случиться? В прежнем левом проекте это был промышленный рабочий класс. Более двухсот лет назад радикальный журналист Джон Тэлуолл предупреждал людей, построивших английские фабрики, о том, что они создали новую и опасную форму демократии: «Всякая крупная мастерская и мануфактура — это своего рода политическая общность, которую не заглушит ни один акт парламента и не разгонит ни один судья».

Сегодня все общество — это фабрика. Мы все участвуем в создании и воссоздании брэндов, норм и институтов, окружающих нас. В то же время коммуникационные сети, жизненно необходимые для ежедневной работы и прибыли, гудят от общего знания и недовольства. Сегодня именно сеть они не могут «заглушить или разогнать», как двести лет назад не могли этого сделать с фабриками.

Верно, что государства могут отключить у себя Facebook, Twitter, да и весь Интернет и мобильные сети в критические времена, попутно парализовав экономику. И они могут хранить и отслеживать каждый килобайт информации, которую мы производим. Но они не могут восстановить иерархичное, невежественное и движимое пропагандой общество пятидесятилетней давности, если только, подобно Китаю, Северной Корее или Ирану, не откажутся от ключевых сторон современной жизни. По выражению социолога Мануэля Кастеллса, это было бы похоже на «деэлектрификацию» страны.

Создав миллионы объединенных в сети людей, эксплуатируемых финансово, но способных получить доступ ко всему человеческому разуму по мановению пальца, информационный капитализм породил нового агента перемен в истории: человека образованного и соединенного.

Это будет больше, чем просто экономический сдвиг. Есть, конечно, одновременные и срочные задачи снижения уровня углекислого газа в атмосфере и обезвреживания демографических и фискальных бомб замедленного действия. Но я сосредоточился на экономическом сдвиге, вызванном информацией, потому что до нынешнего времени он был в тени. Равноправные сети заклеймили как нишевое хобби пророчествующих мыслителей, в то время как все «большие шишки» в левой экономике продолжают критиковать меры жесткой экономии.

На самом деле, в таких странах, как Греция, сопротивление жесткой экономии и создание «сетей, не подверженных дефолту», как выразился в разговоре со мной один активист, идут рука об руку. Посткапитализм как понятие прежде всего подразумевает новые формы человеческого поведения, которые устоявшаяся экономическая наука едва ли признала бы имеющими значение.

Так каким же мы видим грядущий сдвиг? Единственный внятный аналог в нашем распоряжении — смена феодализма капитализмом, и благодаря труду эпидемиологов, генетиков и аналитиков данных, мы знаем об этом переходе куда больше, чем пятьдесят лет назад, когда он был «собственностью» социальной науки. Первое, что мы должны признать: разные способы производства построены вокруг разных вещей. Феодализм был экономической системой, построенной на обычаях и законах «долженствования». Капитализм был построен на чем-то чисто экономическом: рынке. Исходя из этого, мы можем предсказать, что посткапитализм — предпосылкой для которого является неограниченность ресурсов — не будет просто видоизмененной формой сложного рыночного общества. Но мы только начинаем понимать, чем же он тогда будет.

Я не пытаюсь так уйти от вопроса: общие экономические параметры посткапиталистического общества к, скажем, 2075 году, можно очертить. Но если такое общество будет построено на человеческом освобождении, а не экономике, то его будут формировать непредсказуемые явления.

Например, очевиднейшей мыслью для Шекспира в 1600 году было то, что рынок привел к новым формам поведения и морали. Аналогичным образом, очевиднейшим «экономическим» явлением для Шекспира 2075 года будет полнейший переворот в половых отношениях, сексуальности, медицине. Может быть, тогда уже и не будет никаких драматургов: возможно, сама природа повествований изменится, как она изменилась в Лондоне Елизаветинской эпохи с постройкой первых публичных театров.

Подумайте о разнице между, скажем, Горацием в Гамлете и персонажем вроде Дэниэла Дойса в «Крошке Доррите» Диккенса. Обоим присущи типичные одержимости их эпох — Гораций увлечен философией гуманизма, Дойс озабочен тем, как запатентовать свое изобретение. У Шекспира был бы невозможен такой персонаж, как Дойс. В лучшем случае он получил бы эпизодическую комическую роль представителя рабочего класса. Но к тому времени, как Дойса описал Диккенс, большинство его читателей знали кого-то, похожего на этого персонажа. Как Шекспир не мог представить себе Дойса, так и мы не можем себе представить людей общества, в котором экономика перестала быть основой жизни. Но мы можем видеть их зачатки в жизни молодых людей по всему свету, разрушающих барьеры двадцатого века вокруг сексуальности, труда, творчества и ощущения себя.

Феодальная модель сельского хозяйства сначала столкнулась с пределами в окружающей среде, а затем с крупным внешним потрясением — чумой.

После этого произошел демографический шок: было слишком мало работников на участок земли, в результате чего их зарплаты выросли, а старую феодальную систему долга стало невозможно поддерживать. Нехватка рабочей силы также подхлестнула технологический прогресс. Новые технологии, обозначившие подъем купеческого капитализма, стимулировали коммерцию (книгопечатание и бухгалтерия), создание торгуемого богатства (шахтерское дело, компас, быстрые корабли) и производительность (математика, научный метод).

На протяжении всего процесса присутствовало нечто, выглядевшее случайным придатком в старой системе, — деньги и кредит — но чему было в итоге суждено стать основой новой системы. В феодализме многие законы и обычаи на самом деле строились на игнорировании денег. В эпоху пика феодализма кредит воспринимался как что-то греховное. Так что когда деньги и кредит прорвали эти границы и создали рыночную систему, это воспринималось как революция. А потом новой системе придало энергии открытие практически неиссякаемого источника доступного богатства в Америках.

Сочетание всех этих факторов поставило людей, которые были на обочине жизни при феодализме, — гуманистов, ученых, ремесленников, юристов, радикальных проповедников и богемных драматургов вроде Шекспира, — во главу социальной трансформации. В ключевые моменты, хотя сперва и неохотно, государство переходило от торможения перемен к их поощрению.

На сегодняшний момент то, что разъедает капитализм, и то, что с трудом объясняется основными течениями экономической науки, — это информация.

Большинство законов об информации подтверждают право корпораций накапливать ее и право государства получать к ней доступ, вне зависимости от прав граждан. Эквивалент печатного пресса и научного метода сегодня — информационные технологии и их распространение на другие технологии, от генетики до медицины, от сельского хозяйства до кинематографа, где они стремительно снижают стоимость производства.

Современный эквивалент длительной стагнации позднего феодализма — затянувшийся старт третьей промышленной революции, где мы вместо быстрого избавления от труда через автоматизацию производства создаем, как говорит Дэвид Грэбер, «дутые рабочие места» с низкой оплатой труда. И множество экономик мира пребывают в стагнации.

Эквивалент нового источника доступного богатства? Это не совсем богатство, а, скорее, внешние последствия деятельности — бесплатные вещи и благоденствие, созданные сетевым взаимодействием. Это подъем нерыночного производства, неприсваиваемой информации, равноправных сетей и неуправляемых предприятий. Как говорит французский экономист Ян Мулье-Бутан, Интернет как эквивалент открытия Нового мира — это «и корабль, и океан». На самом деле, это и корабль, и компас, и океан, и золото.

Современные внешние потрясения очевидны: истощение энергоресурсов, глобальное потепление, старение населения и миграция. Они изменяют динамику капитализма и делают его недееспособным в долгосрочной перспективе.

Они еще не достигли такой мощи, как Черная смерть, но, как мы увидели в Новом Орлеане в 2005 году, для того, чтобы разрушить социальный порядок и действенную инфраструктуру в финансово сложном и обедневшем обществе, бубонная чума не нужна.

Если мы понимаем эту смену формаций таким образом, становится ясно, что нам нужен не разработанный суперкомпьютером пятилетний план, но проект, целью которого должно быть расширение технологий, бизнес-моделей и поведенческих установок, разрушающих рыночные силы, обобществляющих знание, устраняющих необходимость труда и двигающих экономику в сторону изобилия. Я называю его Проект Ноль, поскольку его цели — энергетическая система с нулевыми углеродными отходами, производство машин, продуктов и услуг с нулевыми предельными издержками и сведение необходимого рабочего времени насколько можно ближе к нулю.

Большинство левых двадцатого века верили, что они не располагают роскошью контролируемого выхода из капитализма: для них было догмой, что никакие элементы грядущей системы не могут существовать в уже имеющейся, хотя рабочий класс всегда пытался создать альтернативный образ жизни внутри капитализма и вопреки ему. В итоге, когда возможность выхода из капитализма по-советски исчезла, современные левые занялись обычным противостоянием чему-нибудь: приватизации медицины, законам против профсоюзов, гидравлической добыче газа и т.д.

Если я прав, логичным приоритетом сторонников посткапитализма является строительство альтернатив внутри системы, использование государственной власти радикальным и революционным образом и направление всех своих действий на смену формаций, а не на защиту случайно выбранных элементов старой системы. Мы должны понять, что для нас срочно, что для нас важно, а также что эти вещи иногда не совпадают.

Сила воображения станет крайне важной. В информационном обществе ни одна мысль, ни один спор, ни одна мечта не пропадает впустую — неважно, появились они в палаточном лагере, в тюремной камере или за игрой в настольный футбол в офисе стартапа.

Как и в виртуальном производстве, в деле перехода к посткапитализму работа, проделанная на этапе замысла может уменьшить количество ошибок на этапе его воплощения. А замысел посткапиталистического мира, как и дизайн программного обеспечения, может быть модульным. Разные люди могут над ним работать в разных местах, с разной скоростью, относительно независимо друг от друга.

Если бы я мог бесплатно получить одну-единственную вещь, я бы пожелал глобальный институт, правильно моделирующий капитализм: модель всей экономики — официальной, серой, нелегальной — с открытым исходным кодом. Каждый эксперимент, проведенный в ней, обогатил бы ее. В ней было бы так же много данных, как в сложнейших моделях климата.

Основное нынешнее противоречие возникает между возможностью бесплатных товаров и информации в достаточном количестве и системой монополий, банков и правительств, пытающихся сохранить все частным, ограниченным и коммерческим.

Все сводится к борьбе между сетью и иерархией: между старыми формами общества, созданными по меркам капитализма, и новыми, предвещающими то, что еще грядет.

Утопично ли полагать, что мы на пороге новой, некапиталистической ступени социальной эволюции? Мы живем в мире, в котором гомосексуальные мужчины и женщины могут вступать в брак, и в котором контрацепция за последние пятьдесят лет сделала среднестатистическую женщину из рабочего класса свободней, чем самую сумасшедшую феминистку эры Блумсбери. Почему же нам тогда так трудно вообразить себе экономическую свободу?

Это проект элит, отрезанных от нас в своем мире темных лимузинов, выглядит таким же безнадежным, как проект хилиастических сект девятнадцатого века. Демократия отрядов по разгону демонстраций, коррумпированных политиков, газет под властью магнатов и государственной слежки смотрится так же фальшиво и нестабильно, как ГДР тридцать лет назад.

Любое прочтение человеческой истории должно учитывать вероятность отрицательного исхода. Он является нам в фильмах про зомби, в фильмах-катастрофах, в постапокалиптических пустошах таких фильмов, как «Дорога» или «Элизиум». Но почему мы не должны создавать картину идеальной жизни, построенной на неисчерпаемой информации, неиерархичном труде и отделении работы от зарплат?

Миллионы людей начинают осознавать, что им продали мечту, несовместимую с тем, что может дать реальность. Их реакция — гнев, а потом — отступление к национальным формам капитализма, способным лишь разорвать мир на части.

Смотреть, как они появляются повсюду, от левых фракций Сиризы, выступающих за выход Греции из Еврозоны, до Национального Фронта Ле Пен во Франции, и изоляционистов среди американских правых — это как смотреть, как воплощаются в жизнь кошмары, которые у нас были во время кризиса братьев Леманов.

Нам нужно больше, чем просто горстка утопических мечтателей и мелких горизонтальных проектов. Нам нужен проект, основанный на разуме, имеющихся данных и проверяемом дизайне, совместимый с логикой истории и ресурсами планеты. И нам нужно приниматься за дело.