В этом году исполняется 70 лет термину «кибернетика», введённого в широкий научный оборот Норбертом Виннером для определения науки об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, живых организмах и обществе.

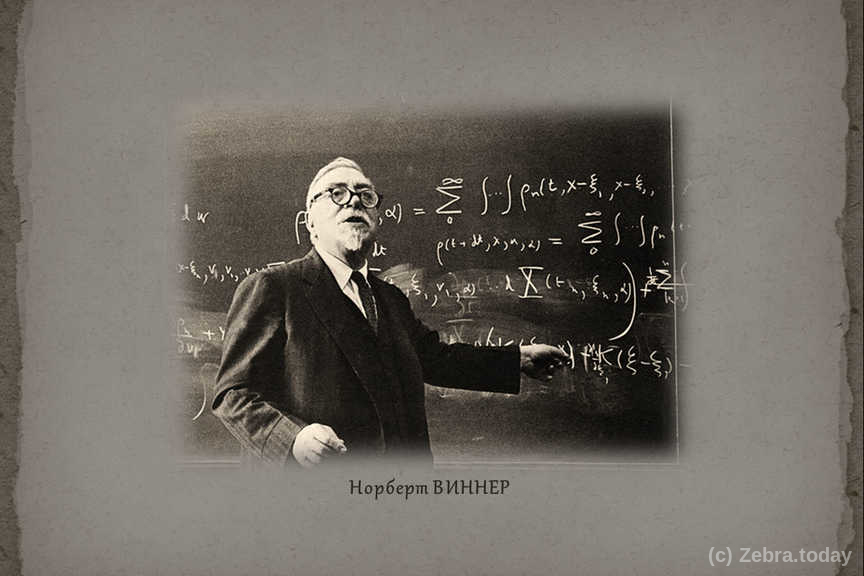

Автор знаменитых книг: «Кибернетика или управление и связь в животном и машине» и «Человеческое использование человеческих существ или кибернетика и общество» – профессор Норберт Виннер был гениальным ученым, окончившим среднюю школу в одиннадцать лет, ставшим доктором философии по математической логике Гарвардского университета в восемнадцать и преподавателем кафедры математики Массачусетского технологического института в девятнадцать.

Термин «кибернетика» происходит от греческого слова «кормчий», означающего человека управляющего кораблем – культовую фигуру в греческой цивилизации морских номадов-мореплавателей. Аналогичную роль на бескрайних просторах Великой степи выполнял «көшбасшы» – человек, бравший на себя бремя лидерства за выбор верного пути во время перекочевок евразийских номадов. Стоит также отметить, что в искаженном латинском написании греческий корень «кормчий», образовал в английском языке слово «governor» и «губернатор» – в русском.

В основе любой развитой человеческой цивилизации лежит эффективная система коммуникаций, позволявшая обеспечить интенсивный и устойчивый обмен информацией, знаниями и идеями между людьми. Наряду с языком, решающее значение имела транспортная и коммуникационная инфраструктура, которая позволяла системно контактировать огромному массиву людей, населявших обширные территории.

В этой связи не случайно древние человеческие цивилизации зарождались в поймах великих речных систем: Нил, Инд, Тигр и Евфрат, Хуанхэ и Янцзы. Не менее мощные цивилизации возникли на базе культур морских народов-мореплавателей: греков, викингов, англосаксов.

Свою лепту в созидании глобальной человеческой цивилизации внесли и евразийские номады, подарившие миру конно-кочевую культуру в результате доместикации лошади, ставшей центральным элементом сухопутной коммуникационно-транспортной системы на многие столетия вперед. Революционные инновации той эпохи позволили связать некогда разрозненные древние цивилизации в единое целое.

Незначительные по меркам современного человека изобретения, такие как колесо, спицы, колесница, седло, уздечка, стремена, позволили резко повысить интенсивность и продуктивность взаимодействия между людьми. Так, например, внедрение в практику кочевых народов стремян, повысило маневренность, скорость и мобильность всадников. Стремена можно сравнить с изобретением косого паруса, который позволил морским номадам плыть против ветра.

В современном информационном обществе жители мегаполисов, постепенно превращаются в неономадов, все больше погружаясь в киберпространство нового цифрового мира. Они могут пасти и взращивать свои проекты на виртуальных джайлау в любом уголке мира.

Таким образом, в условиях глобальной постиндустриальной цивилизации система коммуникаций и обмен информацией и знаниями приобретает еще большее значение. По мнению Винера: «Границы человеческого общества простираются до тех пределов, в которых возможна эффективная передача информации. Механизмы функционирования общества могут быть поняты только через изучение принципов передачи информации, при этом в будущем все большее значение будут приобретать послания или команды от человека к машине, от машины к человеку, и, наконец, от машины к машине».

В этом смысле, кибернетика – это в большей степени наука о живых организмах, человеке и обществе, чем о машинах. Машина – скорее инструмент и модель в общей кибернетике, а не предмет изучения.

Вместе с тем главную задачу кибернетики профессор Виннер формулировал следующим образом: «развить язык и технологию, которая позволит нам на самом деле решить проблему связи и управления в общем виде, а также определить спектр идей и приемов, позволяющих классифицировать их частные проявления в рамках отдельных концепций».

Однако профессор выступал против любых социальных утопий, направленных на жесткую систематизацию и организацию жизни: «те, кто пытаются организовать нас для постоянного выполнения индивидуальных функций в жестких рамках личных ограничений, обрекают человечество на замедленное развитие. Они, тем самым, лишают человека возможности к адаптации, ограничивая допустимый набор методов и существенно снижая шансы на длительное существование такого общества».

Он не любил фанатизм в любом его проявлении, считая любую завершенную мысль – мертвой, то есть содержащей слишком много энтропии.

В этом плане показательна его наиболее яркая максима: «разнообразие и вероятностная возможность свойственны человеческому восприятию и являются ключами к пониманию наиболее значимых человеческих взлетов и достижений. Разнообразие и возможность образуют саму природу человеческого организма».

Норберт Виннер считал, что роль человека в информационном неономадическом мире будет неуклонно возрастать, а его продуктивность последовательно повышаться: «жить эффективно, это значит быть подверженным постоянному потоку влияния внешнего мира и самим оказывать активное влияние на окружающий мир, в котором мы лишь промежуточный этап. Образно выражаясь, быть живым в мире – значит, принимать участие в продолжающемся процессе развития знания и его беспрепятственном постоянном обмене».