Статья иллюстрирует сравнительную характеристику полученных результатов стран Центральной Азии в реализации Целей развития тысячелетия. Была также проведена общая оценка наиболее актуальных Целей устойчивого развития до 2030 года для центральноазиатского региона (Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Туркменистан, Республика Узбекистан и Республика Таджикистан).

Сравнительное преимущество стран Центральной Азии в реализации Целей развития тысячелетия

На протяжении последних пятнадцати лет глобальное партнерство в области развития определяли цели, сформулированные в Декларации тысячелетия – Цели развития тысячелетия (далее по тексту «ЦРТ»).1

Восемь целей развития тысячелетия были приняты государствами-членами ООН в сентябре 2000 года, срок исполнения которых истек 31 декабря 2015 года. ЦРТ были разбиты на 21 задачу и 60 показателей в области искоренения крайней нищеты и голода, борьбы с бедностью, обеспечения здоровья, образования и гендерного равенства, а также обеспечения экологической устойчивости и формирования глобального партнерства. Все показатели были увязаны с конкретными сроками их реализации и выполняли функцию отслеживания прогресса или его отсутствия в отдельной стране, регионе и всего мира.

В рамках ЦРТ основное внимание уделялось социальным вопросам, например, ликвидации абсолютной бедности и голода, что подразумевает основной фокус на наименее развитые и бедные страны Африки и Южной Азии.

В итоге задача по сокращению вдвое уровня крайней нищеты с 1.9 млрд. человек в 1990 году до 836 млн. человек в 2015 году была выполнена на пять лет ранее запланированного срока. По мнению восьмого Генерального секретаря ООН Пан Ги Мун «…всемирная мобилизация сил для осуществления Целей устойчивого развития увенчалась наиболее успешным продвижением вперед в борьбе с нищетой за всю историю человечества».2

Регион Центральной Азии не находился в авангарде глобальных усилий по достижению большинства задач социального характера. Положительные показатели ЦРТ центральноазиатских стран являлись сравнительным преимуществом, связанным с позитивным наследием советской эпохи, когда вопросы искоренения нищеты и голода не были актуальными, а показатели в области образования и здравоохранения были высокими.

ООН освещает статистику стран Центральной Азии в рамках региональной группировки «Кавказ и Центральная Азия» (Caucasus and Central Asia). Региональная группировка включает такие страны как Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

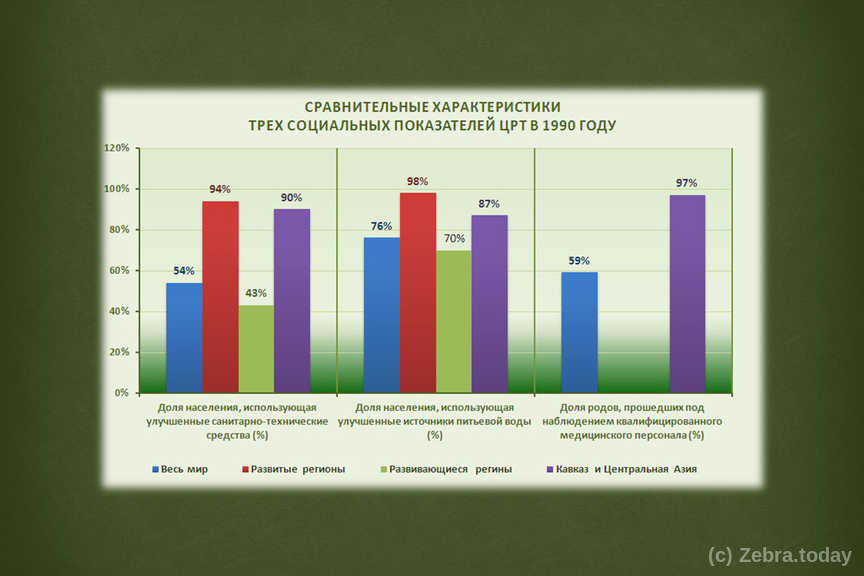

В 1990 году страны Кавказа и Центральной Азии опережали мировые показатели по доле родов, прошедших под наблюдением квалифицированного медицинского персонала на 38%; доле населения, использующего улучшенные санитарно-технические средства – на 36%; доле населения, использующего улучшенные источники питьевой воды – на 11%.

Смотрите график №1 «Сравнительные характеристики трех социальных показателей ЦРТ в 1990 году».

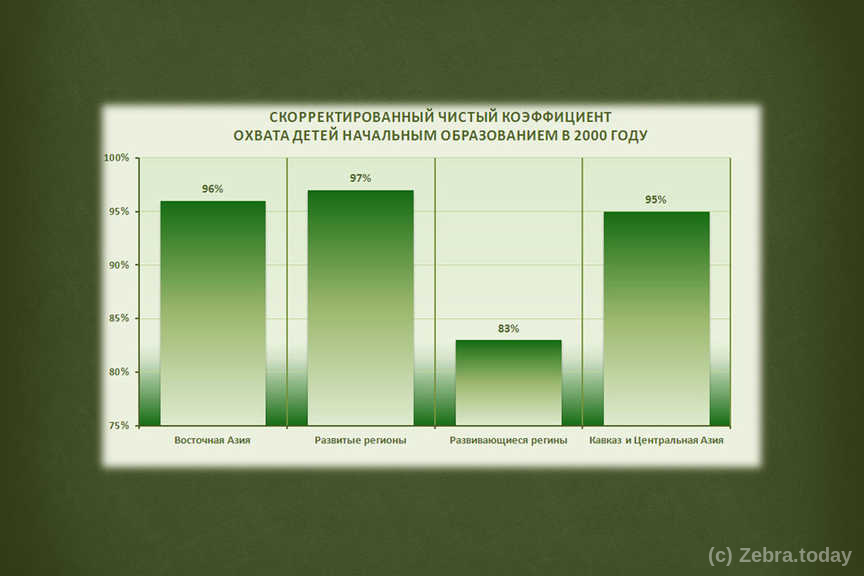

Второй пример демонстрирует высокие показатели 2000-го года: страны Кавказа и Центральной Азии уступали только странам Восточной Азии (1%) и развитым странам (2%) по охвату детей начальным образованием.

Смотрите график № 2 «Скорректированный чистый коэффициент охвата детей начальным образованием в 2000 году».

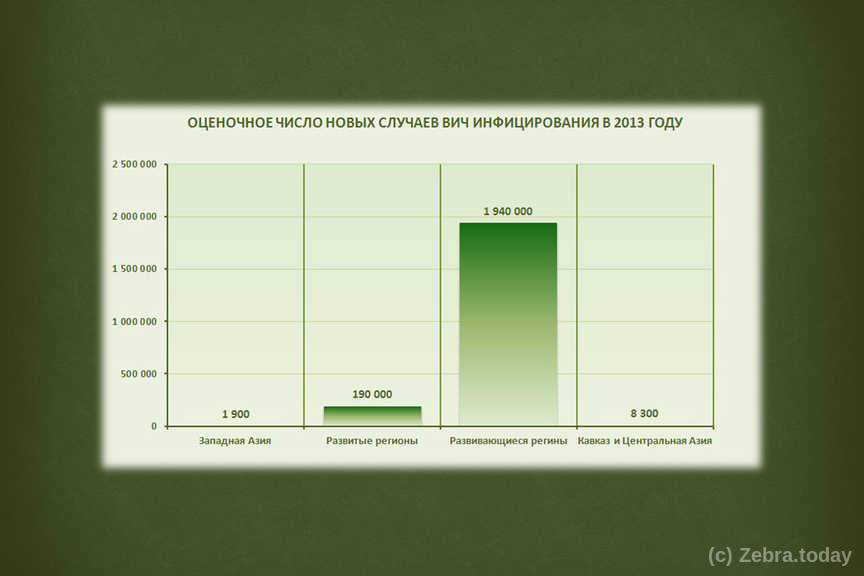

Наконец, в 2013 году страны Кавказа и Центральной Азии уступали только странам Западной Азии по количеству новых случаев ВИЧ-инфицированных людей на 1 тысячу человек.3

Смотрите график №3 «Оценочное число новых случаев ВИЧ инфицирования в 2013 году».

Высокие социальные показатели стран Центральной Азии также связаны с тем, что в период активной реализации ЦРТ, цены на энергоносители и экспорт росли в регионе и мире. Наблюдался стабильный экономический рост и некоторое улучшение социального положения населения. Согласно итогового отчета ООН «Цели развития тысячелетия: Доклад за 2015 год», страны Кавказа и Центральной Азии за период 1990-2015 годы:

- уменьшили долю населения с доходом менее $1,25 в день на 77%;4

- сократили долю смертности среди детей в возрасте до пяти лет на 55%;

- сократили долю материнских смертей на 1000 живорождений для женщин в возрасте от 15 до 49 лет на 44%.

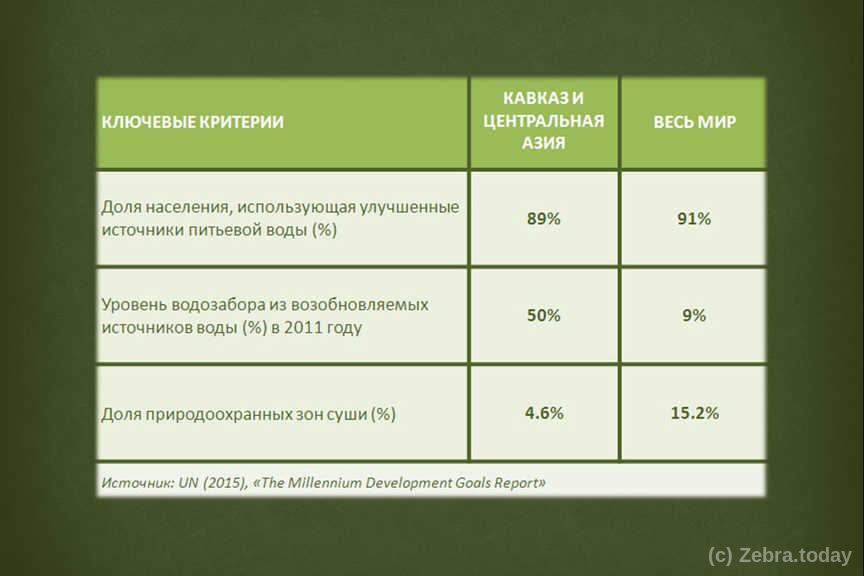

В целом, большинство показателей ЦРТ стран Центральной Азии демонстрирует положительную динамику роста, за исключением «экологических» показателей, которые оказались хуже мирового уровня, например,

- уровень водозабора из возобновляемых источников воды составляет 50%;

- доля природоохранных зон суши составляет 4.6%;

- доля населения, использующая улучшенные источники питьевой воды составляет 89%.

Эксперты ООН причисляют центральноазиатский регион к категории «наименее защищенных» регионов мира по вопросам сохранения возобновляемых ресурсов и биологического разнообразия. В частности, доля природоохранных зон суши стран Центральной Азии ниже мирового уровня почти на 11%, а уровень водозабора близок к пороговому показателю в 60%.

В полемике о результатах развития за последние 25 лет скептики считают, что, имея высокие целевые показатели ЦРТ в 1990 году (сравнительное преимущество на старте), страны центральноазиатского региона упустили возможность достижения более масштабного улучшения социального благополучия населения.

В свою очередь, международная экспертная оценка эффективности мероприятий стран Центральной Азии, направленных на развитие в области образования и здравоохранения, знаменуется одобрительной риторикой досрочного достижения ЦРТ. В частности, таблица «Прогресс стран Кавказа и Центральной Азии в достижении целей развития тысячелетия» демонстрирует, что большинство ЦРТ были успешно и досрочно достигнуты.

Новая глобальная повестка дня в области устойчивого развития

Мир сильно изменился со времен начала 90-х годов прошлого столетия. Например, за последние двадцать пять лет:

- население Земли выросло на 2 млрд. человек (7.3 млрд. человек в 2015 году)

- доля городского населения Земли выросла на 11% (54% на 2015 год)

- число людей, живущих в условиях крайней нищеты сократилось более чем на 1 млрд. человек (836 млн. человек в 2015 году)

- доля населения, использующего улучшенные источники питьевой воды выросла на 15% (91% в 2015 году)

- коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет снизился более, чем наполовину (43 смерти на 1000 живорождений в 2015 году)

- коэффициент материнской смертности сократился на 45% (210 на 1000 живорождений в 2013 году)

- мировые экономические потери от экологических бедствий значительно выросли (в 2013 году экономические потери составляли в среднем $200 млрд. долларов США в год)

- общемировой объем выбросов двуокиси углерода увеличился на 38% (36 млрд. тонн в 2014 году)

- доля развивающихся стран в мировой торговле выросла на 18% (47% в 2008 году)

- некоторые страны Восточной Азии осуществили переход из категории «развивающиеся» в категорию «развитые» страны

- расширилось участие и увеличилось влияние развивающихся стран в международном процессе принятия экономических решений и установления норм в глобальной системе экономического управления.

В сфере международной финансовой помощи в целях развития (Development Aid), являющейся неплохой поддержкой для развивающихся и бедных стран, также произошли существенные изменения. В частности, увеличилось число частных филантропов, вкладывающих огромные капиталы в реализацию мероприятий в целях развития, также, как и увеличилось число проектов «Юг-Юг», стран, не входящих в категорию «развитых», но оказывающих финансовую помощь другим странам (Китай). Необходимо учитывать, что проекты «Юг-Юг» являются дополняющей формой международного сотрудничества в целях развития, но не подменяют собой проекты «Север-Юг».

Например, за период 2000-2014 годы объем официальной помощи в целях развития потока «Север-Юг» вырос на 66% и достиг уровня $135 млрд. долларов США.

При этом в рамках Парижского соглашения развитые страны взяли на себя коллективные обязательства к 2020 году обеспечить мобилизацию финансовых ресурсов из различных источников в размере $100 млрд. долларов США в год для удовлетворения потребностей бедных и наиболее уязвимых к последствиям изменения климата стран. 5

В связи с этим, ОЭСР осуществила пересмотр подходов в финансировании в целях развития, введя понятие «совокупной официальной поддержки устойчивого развития» (Total Official Support for Sustainable Development), которое включает большее число финансовых источников, поддерживающих неразвитые и развивающие страны. К адептам финансовой помощи в целях развития ОЭСР отнесли частных филантропов и инвесторов, межправительственные агентства, экспортно-кредитные институты, инвесторов стран-членов ОЭСР, институты по финансированию развития, инвесторов, не входящих в состав Комитета по сотрудничеству в вопросах развития ОЭСР.6

За последние два десятилетия опыт реализации проектов в целях развития продемонстрировал, что финансовая помощь извне помогает облегчить тяготы миллионов людей в бедных странах, однако не приводит к экономическому развитию и решению проблем неравенства.7

«Аддис-Абебская программа действий», принятая на третьей международной конференции по финансированию в целях развития ООН на период после 2015 года, закрепляет единое мнение государств-участников, что основным залогом успешного экономического роста и общественного развития являются эффективная государственная политика стран, а также деятельность международных финансовых институтов и организаций, регулирующих торговые отношения между странами.8

Безусловно, ключевые выводы международной полемики об эффективности помощи в целях развития, а также положительные и отрицательные результаты в процессе достижения ЦРТ учитывались при разработке новой глобальной повестки устойчивого развития на период 2016-2030 годы. В итоге, 25 сентября 2015 года по результатам работы 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 193 государства приняли «Цели устойчивого развития» (далее по тексту «ЦУР»).9

Если сравнить подходы, которые использовались для разработки двух глобальных повесток дня «до» и «после» 2015 года, то последняя характеризуется следующим:

- количество целей и задач существенно расширилось;

- использовалась концепция устойчивого развития;

- использовался подход устранения коренных причин проблем, не только следствия;

- новые цели применимы для развивающихся и развитых стран;

- показатели эффективности не ограничиваются только глобальными показателями: государства-члены ООН будут вовлечены в разработку национальных и региональных показателей;

- особое внимание уделено мобилизации финансовых ресурсов, наращиванию потенциала и передаче экологически безопасных технологий;

- особый акцент сделан на необходимость решения проблемы изменения климата для обеспечения устойчивого развития и ликвидации нищеты.

Пятнадцатилетний опыт реализации ЦРТ продемонстрировал всему миру, включая и скептиков, что при наличии политической воли, продуманной стратегии, необходимых ресурсов, скоординированного партнерства и целенаправленных международных усилий, даже наиболее бедные страны могут добиться хороших результатов по уменьшению числа людей, живущих в условиях крайней нищеты.

На сегодняшний день государства-члены ООН ставят на повестку дня более обширный и комплексный список глобальных целей устойчивого развития, призванных содействовать глубоким преобразованиям, устранив первопричины бедности и обеспечив всеобщее развитие для всех и каждого.

Какие цели устойчивого развития актуальны для стран Центральной Азии?

Новая глобальная повестка развития представляет собой план действий, который будет реализовываться всеми странами в совместном партнерстве, включая и страны Центральной Азии. Безусловно, для всеохватного и комплексного развития стран важны все цели устойчивого развития. В тоже время, на какие из семнадцати ЦУР нужно обратить внимание центральноазиатским странам в первую очередь?

На период 2017-го финансового года Всемирный банк отнес Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в категорию стран с доходами ниже среднего уровня в рамках «Классификации стран по оценочному уровню валового национального дохода на душу населения».10

Для данной категории стран наиболее актуальна проблема неравенства, социального отчуждения и уязвимости. По мнению помощника Генерального секретаря ООН по экономическому развитию Ленни Монтьель, для стран Центральной Азии при реализации новой глобальной повестки, десятая цель устойчивого развития является наиболее значимой.11

Десятая цель устойчивого развития «Сокращение неравенства внутри стран и между ними» в первую очередь предусматривает сокращение неравенства в уровне доходов населения и сокращение доли людей с доходом ниже 50% медианного дохода в зависимости от возраста, пола и инвалидности.

Одним из факторов, ведущих к росту неравенства, является увеличение доли капитала в структуре распределения доходов (соотношение между рабочей силой и капиталом).

В связи с этим, ЦУР №10 предусматривает задачу по стимулированию такой бюджетно-налоговой политики и политики в вопросах заработной платы и социальной защиты, которая будет добиваться обеспечения большего равенства между трудящимися внутри страны. Данная задача будет регулярно отслеживаться с использованием глобального показателя «доли доходов трудящихся в ВВП, в том числе заработная плата и выплаты по линии социальной защиты».

Согласно мировой статистике, доля доходов трудящихся в ВВП уменьшилась на 2% за последние пятнадцать лет (с 57% в 2000 году до 55% в 2015 году). Это связано с сокращением роста заработной платы и отчислений работодателей в социальные фонды как развитых, так и развивающихся стран. Соответственно, данная проблема характерна и странам, относящимся к категории «выше среднего уровня» с диапазоном валового национального дохода на душу населения $4,036-$12,475 долларов США, к которым относят Казахстан и Туркменистан.

В экспертной среде принято считать, что для развивающихся стран «сокращение неравенства» означает усилия, направленные на стимулирование экономической свободы населения (в то время, как в развитых странах «сокращение неравенства» означает переоценку вопросов равенства доходов и социальных благ).

С этой точки зрения актуальны вопросы ограничения экономических свобод трудовых мигрантов Центральной Азии и одна из задач ЦУР, направленная на сокращение операционных затрат, связанных с переводом мигрантами денежных средств, до менее 3% от суммы перевода. Ключевым показателем для отслеживания процесса реализации данной задачи является «стоимость перевода в процентном отношении к переводимой сумме».

Согласно статистики ООН, в период 2012-2015 годов стоимость денежных переводов снизилась, однако ее средняя величина в 2015 году по-прежнему составляла 7.5%, что более чем вдвое превышает целевой показатель.12

В более широком смысле, социально-экономическое неравенство и отчуждение могут выражаться различными показателями и факторами уязвимости:

- неравенство доходов и благ полярных социальных групп;

- неравенство доступа к базовым социальным услугам;

- отсутствие стимулов экономической свободы населения;

- негативное влияние экологической деградации на уровень жизни населения;

- социально-экономическое неравенство между регионами, сельским и городским населением;

- незаконная миграция;

- гендерное неравенство и ограничение экономических возможностей для женщин;

- ограничение экономических свобод различных уязвимых групп населения (трудовых мигрантов, этнических меньшинств, инвалидов, многодетных семей).

В связи с этим, вопросы неравенства отражены не только в ЦУР №10, но и являются связующей нитью между различными целями и задачами новой глобальной повестки развития. Если кратко затронуть вопрос гендерного неравенства, то по результатам достижения ЦРТ, в 2015 году доля мест, занимаемых женщинами в парламенте стран Центральной Азии составляла 18%, что на 4% ниже мирового уровня.

Данный показатель используется в рамках пятой цели устойчивого развития «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин». Также он является одним из важных компонентов индекса гендерного неравенства (Gender Inequality Index), учрежденного ПРООН в 2010 году.13

В целом, страны Центральной Азии должны вводить национальные и региональные показатели для контроля эффективности по реализации мероприятий, направленных на сокращение неравенства. Например, согласно Офису докладов о человеческом развитии ООН, национальные индексы человеческого развития стран Центральной Азии должны быть снижены, в связи с корректировкой на показатели неравенства.14

Если проводить отбор приоритетных ЦУР с точки зрения наличия текущих проблем, негативно влияющих на вопрос региональной безопасности, то необходимо говорить о водно-энергетической проблеме центральноазиатских стран.

Точнее о некогда единой водной системе с доминирующей ролью гидроэнергетики Кыргызстана и Таджикистана.15 Несмотря на существующие договоренности и инициативы по распределению поверхностных водных ресурсов между центральноазиатскими странами, на практике наблюдается их нерациональное использование.

В этой связи, шестая цель устойчивого развития «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех» охватывает не только проблемы питьевой воды, санитарии и гигиены, но и вопросы рационального использования водных ресурсов во всем мире. Для реализации ЦУР №6 немаловажное значение будет иметь задача по обеспечению комплексного управления гидрологическим циклом на всех уровнях. Что на практике будет отслеживаться глобальным показателем «степени внедрения комплексного управления водными ресурсами по шкале от «0» до «100» с учетом так называемого «водного стресса».

«Водный стресс», в свою очередь, определяется как отношение общего объема пресной воды, использованной основными секторами экономики страны или региона, к общему объему возобновляемых ресурсов пресной воды. По оценкам ООН, сегодня, «водный стресс» негативно влияет на качество жизни более 2 млрд. людей на планете, и, к сожалению, прогнозы по росту данной статистики неутешительны. В частности, международные эксперты ставят регион Центральной Азии наряду со странами Аравийского полуострова и Северной Африки, где показатель использования ресурсов пресной воды из возобновляемых источников превышает пороговой уровень.16

Если рассматривать вопрос шире, то первоочередными направлениями совместных усилий стран Центральной Азии, помимо стимулирования сбережения водных и энергетических ресурсов, должны быть системные вопросы защиты природных ресурсов, смягчения последствий изменения климата и развития человеческого потенциала.

В заключение, странам Центральной Азии необходимо использовать потенциал ЦУР на уровне государственной политики посредством согласования национальных отраслевых стратегии и среднесрочных финансовых программ, а также измерительных систем для отслеживания прогресса в реализации задач и достижения показателей ЦУР.

Источники

- Resolution adopted by the General Assembly, 55/2. United Nations Millennium Declaration

- UN (2015), «The Millennium Development Goals Report»

- UN (2015), «The Millennium Development Goals Report»

- На текущий год международная черта бедности определяется как доход в размере $1,90 долларов США на человека в день с использованием паритета покупательной способности по ценам 2011 года.

- Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.

- OECD (2015), «Measuring Total Official Support for Sustainable Development»

- William R. Easterly (2006), «The Elusive Quest for Growth. Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics»

- UN (2015), Third International Conference «Financing for Development. Addis Ababa Action Agenda»

- UN Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 70/1. «Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development»

- Валовый национальный доход на душу населения стран категории «ниже среднего уровня» варьируется в диапазоне между $1,20 до $4,035 долларов США.

- www.un.org

- UN (2016), The Sustainable Development Goals Report

- Индекс гендерного неравенства оценивается в рамках трех основных категорий: здоровье, расширение прав и возможностей и рынок труда.

- Региональное бюро ПРООН по странам Европы и СНГ, Бюро ПРООН по поддержке политики и программ (2014), «Бедность, неравенство и уязвимость в странах Европы и Центральной Азии с переходной и развивающейся экономикой»

- Кыргызстан и Таджикистан обладают крупным неиспользованным потенциалом в гидроэнергетике и долгосрочными возможностями экспорта электроэнергии.

- UN (2016), The Sustainable Development Goals Report