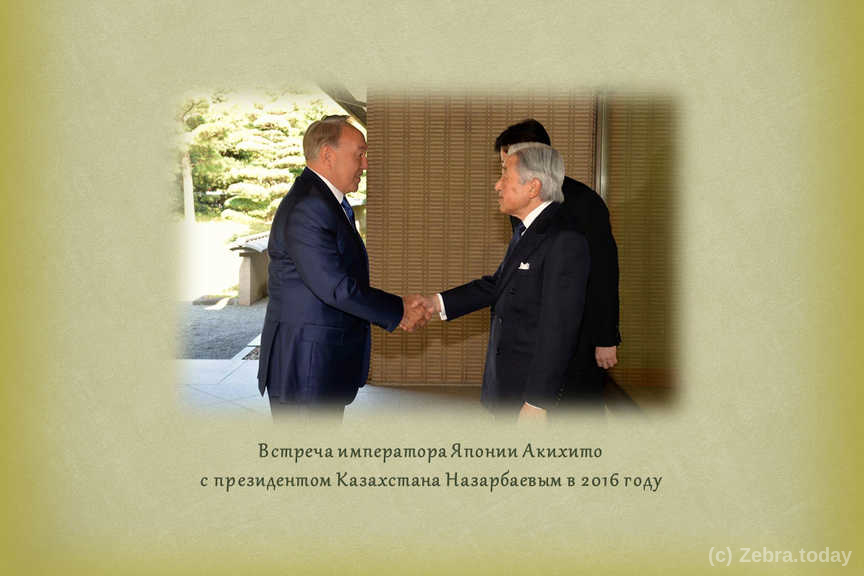

В эти дни проходит визит главы нашего государства в Японию, которую возглавляет последний император в мире, олицетворяющий собой таинство высшей власти, наделенной особой сакральной силой. Многие руководители ведущих государств мира испытывают неподдельный пиетет и внутренний трепет при встрече с императором Акихито – «живым богом – икигами», ведущим свой род от солнечной богини Аматэрасу.

Что общего между синтоизмом и тенгрианством или почему покланяются императору Японии?

Акихито является 125-м императором Японии и единственным правящим в мире. Согласно конституции этой страны император является символом государства и единства народа. Акихито взошел на престол 7 января 1989 году, пройдя государственную процедуру коронации и религиозное таинство посвящения – дайдзёсай. Этот древний сакральный обряд, в ходе которого новый монарх уединяется в тайном храме для мистической церемонии соединения с Аматэрасу – «великим божеством, озаряющим небеса».

Император считается прямым потомком солнечной богини Аматэрасу и главой синтоизма – национальной религии Японии, центральным постулатом которого является: «Бойся богов и повинуйся императору!».

Не случайно один из главных символов Японии – государственный флаг официально называется Ниссёки – солнечный флаг, однако более распространенным вариантом является Хиномару, что означает солнечный диск. Происхождение флага досконально не известно, но считается, что восходящее солнце в качестве образа олицетворяющего эту страну упоминалось уже в VII веке во время переписки между императорами Японии и Китая, в частности одно из обращений начиналась фразой «от императора Страны восходящего Солнца».

Стоит отметить, что согласно легенде данный флаг появился в XIII веке и стал национальным символом борьбы с вторжением в Японию армии хана Хубилая – основателя китайской династии Юань и внука Чингисхана. Широко известный термин «камикадзе» также появился в это время. Так назвали тайфун, который дважды в 1274 и 1281 годах уничтожал корабли армии хана Хубилая на подступах к берегам Японии. «Камикадзе» переводится как «божественный ветер» ("ками" – бог, "кадзе" – ветер). Во время второй мировой войны камикадзе называли пилотов-смертников.

За годы войны было подготовлено около 4 тысяч летчиков-камикадзе, при этом желающих ими стать было в несколько раз больше. Умереть с честью за свою страну и за императора было высшей целью для многих молодых японцев того времени. Камикадзе превозносили как национальных героев, о них молились в храмах как о святых, их родные сразу же становились самыми уважаемыми людьми в своём городе.

Основной причиной этого исторического феномена является синтоизм и вера японцев в свое божественное происхождение. Подданные божественного императора считают, что также произошли от богов только рангом ниже. Согласно традиционному синтоизму, богов и духов - «ками» в синтоизме бесчисленное множество. Они делятся по различным категориям, функциям и способностям. Ками могут именоваться люди, птицы, звери, поля, реки, горы и так далее. В каждом живом существе, природном объекте или явлении в той или иной мере присутствует божественная сущность ками, но в человеке ее неизмеримо больше, а император обладает наиболее могущественным ками.

Стоит отметить и такое важное понятие в синтоизме как «синтай» – объекты, являющиеся временным вместилищем ками, которые, как правило, расположены в синтоистских храмах или поблизости от них. Само слово «синтай» означает «тело ками», в котором оно обитает. Синтай могут быть, как природные объекты – камни, горы, водопады, деревья, так и рукотворные – зеркала, мечи, драгоценности, статуи. В религиозной доктрине номадов Великой степи - тенгрианстве также почитаются различные объекты, достаточно вспомнить дожившую до наших дней практику подвязывания полосок ткани на священные деревья или ношение всевозможных тумаров от злых духов и сглаза.

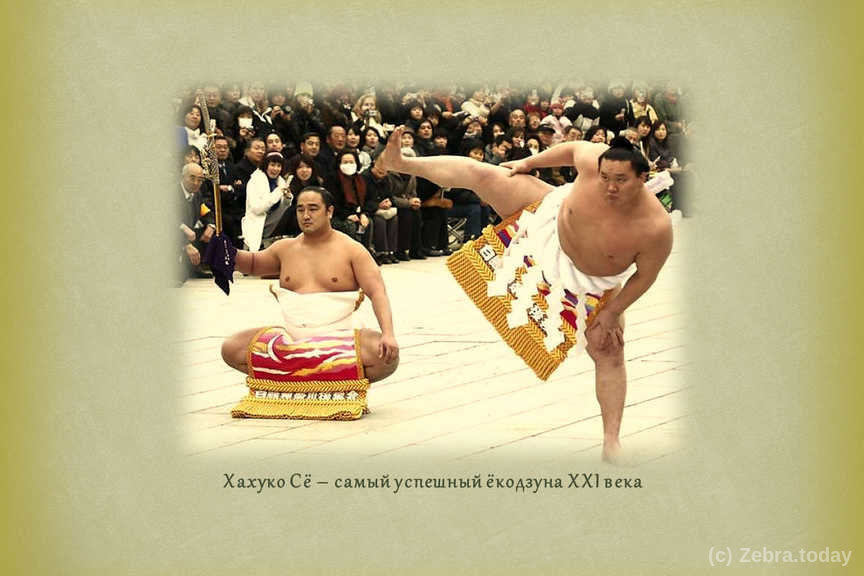

Наиболее известным в мире синтай является гора Фудзи. Синтай могут быть и люди, в частности живыми синтай считаются лучшие борцы сумо – ёкодзуна, исполняющие перед каждым выступлением ритуальный танец.

Концепция «ками» во многом перекликается с тенгрианским понятием «құт», означающим сверхъестественную силу и жизненную энергию даруемую свыше. В этом смысле японцы похожи на древних тюрков, в государствах которых обладание верховной властью определялось мощью этой божественной субстанции в человеке, а каганом становился тот, кому великий Тенгри ниспослал наибольшую благодать – «құт».

По мнению известного языковеда Ооно Сусуму, слово «ками» происходит от древнего «каму», которое в основном употреблялось в значениях «гром» или «страшный дикий зверь наподобие волка».

В этом слове проглядывают родственные связи с такими тюркскими понятиями как «кам» и «камлать». Этот термин в своих произведениях использовал Юсуф Баласагунский в XI веке в значении: шаман, медиум, прорицатель, жрец, знахарь. Как известно сущность «камлания» – это свободное эзотерическое перемещение шамана в «небесных» и «подземных» сферах – там, где обитают необходимые для достижения целей трансцендентного путешествия духи.

Вместе с культом природных ками, в качестве ками почитаются и духи предков. Каждый японский клан имел собственного ками прародителя, также как в настоящее время императорский род почитает своей прародительницей Аматэрасу. В этом смысле о тличительной особенностью синтоизма является вера в то, что люди были не сотворены богами, а рождены ими.

Стоит также отметить, что в синтоизме нет чёткого разделения между людьми и ками.

Японские боги могут жениться на человеческих девушках, а человеческие юноши могут общаться с богинями. Ками также как и обычные люди могут умереть, в то время как выдающиеся представители японского народа могут своими поступками обеспечить себе божественный статус ками. В настоящее время количество заслуживших при жизни особый почёт людей и ставших ками достаточно велико. Большая часть подобных личностей приобрела статус ками после смерти, но некоторые люди почитались ками ещё при жизни.

В первую очередь к живым ками, именуемым икигами, относились императоры Японии.

Несмотря на то, что после капитуляции Японии император Хирохито – отец Акихито отрекся от звания икигами, многие продолжают именовать императоров именно так. Также данного титула удостаиваются люди, особо выделяющиеся своими духовными качествами. На официальном уровне в ставшем светским японском государстве этот титул трансформировался в «национальное сокровище». В настоящее время такой титул в Японии носит несколько десятков человек.

Социальный институт «икигами» во многом имеет схожие корни с тюркской традицией почитания «аулие» – святых. Наиболее ярко концепцию «аулие» воплотил в своей деятельности и трудах один из основателей тюркского суфизма Ахмет Яссави в XII веке. Доктрина «аулие» позволила суфизму интегрировать в себя ключевые положения тенгрианства с его особым почитанием предков и таким образом завоевать сердца и души номадов Великой степи.

В целом, японский синтоизм во многом похож на тенгрианство с его особой экологией сознания и культивированием божественного в человеке.

Также как и японцы, номады Великой степи воспринимали себя детьми Всевышнего, покланялись своим предкам и святым, а также чтили наделенного божественной силой Тенгри кагана. В этом смысле Казахстан и Япония духовно близки друг к другу и обладают большим потенциалом для тесного взаимодействия и сотрудничества в различных сферах.

Рукопожатие и поклон как символический и сакральный акт

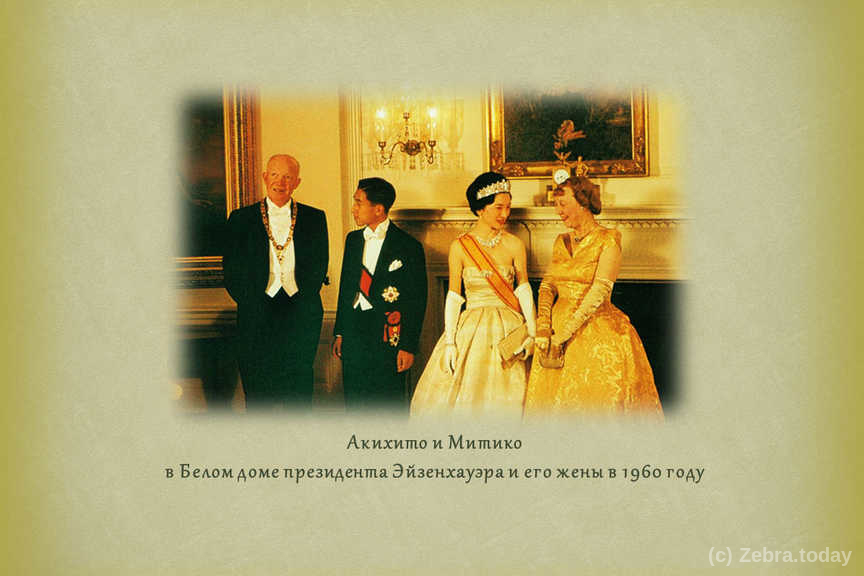

Встреча лидеров государств – это всегда символический акт, означающий соприкосновение двух народов, наполненный особой сакральной энергетикой. Здесь важна каждая деталь, жест, движение, взгляд. Через лидеров происходит диалог двух миров и то насколько он будет успешным и продуктивным зависит, в том числе и от протокольного рукопожатия.

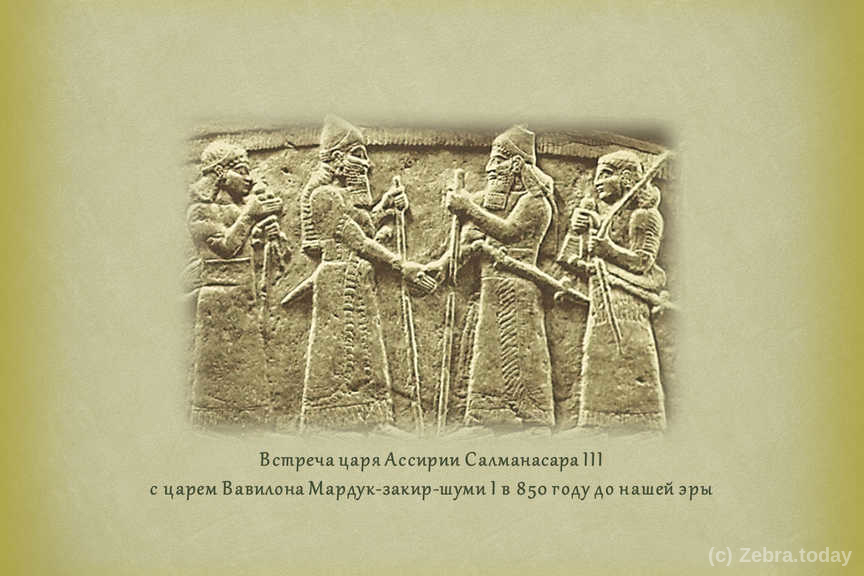

Первое протокольное рукопожатие глав государств, наглядно зафиксированное в каменном барельефе, произошло почти три тысячи лет назад во время встречи царя Ассирии Салманасара III с царем Вавилона Мардук-закир-шуми I, в ходе которой стороны договорились о совместной борьбе с внешними врагами.

Традиция рукопожатия имеет глубокие корни в истории многих стран мира и, по мнению историков, изначально демонстрировала добрые намерения сторон, показывавших таким образом отсутствие в руках оружия.

Сакральный же смысл такого приветствия заключается в том, что во время рукопожатия гармонизируются жизненные биоритмы и происходит энергетический обмен между людьми. В случае с монархами рукопожатие означало соприкосновение с некой божественной субстанцией. Поданные также целовали руки своим правителям, чтобы приобщиться к божественной силе, пребывающей в монархе как наместнике Бога на земле, и это считалось большой привилегией, к которой допускались только избранные.

В Великобритании до сих пор премьер-министры для официального вступления в должность, во время приема у королевы, проходят церемонию «целования рук», в ходе которой они уже, правда, не целуют, а только изображают поцелуй, не прикасаясь к руке губами.

Традиция целования рук присутствует также и во многих религиях, например в христианстве и эзотерической форме ислама – суфизме, в котором большую роль играли духовные учителя - шейхи.

В свою очередь поклон в своем историческом значении – это ритуальное движение и положение тела верующего во время обращения к божеству - молитвы. В то время как поклонение императору или королю было связано с совмещением в одном лице функций правителя и верховного жреца - наместника Бога на земле.

В греко-римской мифологии поклон в виде прикосновения к земле служил знаком получения силы и благодати.

В то время как в христианстве наоборот земной поклон обозначает смирение и обращения себя в прах. В эпоху Реформации протестанты упразднили молитвенные поклоны как проявление языческих обычаев.

Кроме этого, в религиозный церемониал поклона входил и обычай обнажать голову, восходящий к временам Ветхого Завета. Великая французская революция официально отменила эту часть ритуала. Вместе с тем, данная традиция сохранилась в армии, где приняла форму «отдания чести» – в виде жеста приближения кисти к головному убору. Так, в европейских армиях в жесте «чести» используется двуперстное сложение кисти – своеобразный реликт жестов помазания и символического приподнимания шляпы. Поэтому военные к пустой не покрытой голове руку не прикладывают.

Стоит отметить, что у тюрков также существуют представления о сакральной функции головного убора в передаче человеку божественной субстанции «құт».

Соответственно социальное ранжирование и стратификация выражалась у тюрков также в том, что они носили головные уборы различной формы и материалов в зависимости от своего статуса и знатности.

С военной тематикой связана и такая традиция как коленопреклонение. В эпоху средневекового рыцарства был принят поклон с опусканием тела только на одно колено. Этим жестом одновременно обозначались личная свобода и собственное достоинство вассала, а также его добровольное принятие подчинения своему сеньору – в обмен на его покровительство. Согласие сеньора сопровождалось подачей руки вассалу для сакрального поцелуя, при большой разнице в статусе целовался край одежды.

В конце 60-х годов XX века в СССР рыцарское коленопреклонение было введено в армейские ритуалы со знаменем воинской части во время принятия присяги. В настоящее время во многих странах существует традиция поклонения государственному флагу – как сакральному символу страну. Некоторые главы государств имеют также свои личные штандарты.

Исторические корни такого почитания флагов и штандартов лежат в вере людей в то, что знамя правителя является духом хранителем народа, средоточием его жизненной силы. Так, у тюрко-монгольских народов был широко распространен культ знамени Чингисхана. Считалось, что дух великого полководца после его смерти воплотился в его боевое знамя. Поэтому все современные церемонии и ритуалы с флагом имеют глубокое сакральное значение.

В этой связи важно отметить, что неслучайно государственный флаг Казахстана имеет священный для номадов Великой степи небесно-голубой цвет символизирующий Тенгри.

Эта отражение глубинных пластов нашего мировоззрения и веры в божественное Небо, святых духов и предков «аруахов», которые покровительствуют своим потомкам и народу. Так, казахи еще в конце XX века возводили над могилами особо почитаемых святых «аулие» голубые купола – сферический символ Неба.

В свою очередь в исламской традиции земной поклон «саджда» – это самый важный элемент намаза и наиболее яркое выражение смирения перед Аллахом и акт его возвеличивания. Вместе с тем, некоторые радикальные течения в исламе, наподобие салафизма, заявляют, что кланяться или совершать поклоны перед чем-либо или кем-либо помимо Аллаха запрещено, как и приветствие какого-либо человека вставанием. Таким образом, они выступают против священных основ тенгрианства – почитание старших и духов предков, запрещая проводить своим последователям такие традиционные казахские обряды как, например, «беташар», в ходе которого невеста в знак уважения должна поклониться старшим родственникам мужа.

В целом, детальное знание культурных традиций и безукоризненное соблюдение протокольного этикета лидерами стран позволяет задать нужный тон и атмосферу двухстороннему общению, сделать диалог между сторонами максимально эффективным и ценным, а общение достойным статуса "на высшем уровне", на котором оно приобретает не только межгосударственный, но сакральный смысл и значение.