В статье дается обзор, содержащихся в доступных польских источниках сообщений, оценок, научных выводов, относящихся к казахскому выступлению за независимость и протесту по отношению к советской системе осуществления власти в декабре 1986 года.

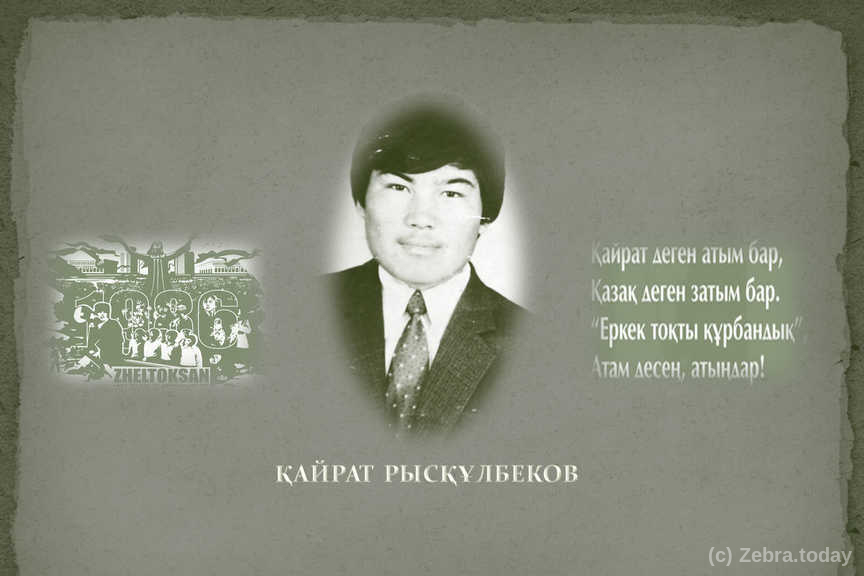

Анализируется информационное и политическое содержание публикаций в ежедневнике «Трибуна Люду» – печатном органе Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), бывшей у власти с 1948 по 1989 годы и в еженедельнике «Тыгодник Мазовша» – главном подпольном издании политической оппозиции, сосредоточенной вокруг Независимого самоуправляющегося профсоюза «Солидарность». Выделяются два этапа формирования позиции польских оппозиционеров по отношению к «Желтоксану», а также обстоятельства их обращения в Верховный Совет СССР по вопросу помилования Кайрата Рыскулбекова.

I. Неоднозначность понятий и терминов

Тема «Желтоксана» в польских источниках характеризуется значительной дифференцированностью применяемого терминологического аппарата, затрудняющей понимание общественно-политического процесса в Казахской Советской Социалистической Республике в период осуществления в ней руководства Динмухамедом Кунаевым, I секретарем ЦК КПК (1964-1986 годы).

Предельно сложным для анализа представляется эпоха начала правления в СССР Михаила Горбачева с марта 1985 года и особенно с декабря 1986 года до получения независимости Казахстаном в декабре 1991 года.

Часто используются термины: «демонстрации казахов»[1], «декабрьские уличные столкновения»[2], «инциденты»[3], «беспорядки»[4]и «мятеж»[5], в определенной степени отсылающие к лексике, общепринятой в СМИ тогда социалистической Польской Народной Республики, что иллюстрируют, например, заголовки сообщений о приговорах участникам «Желтоксана» в польской прессе от июня 1987 года[6]. Не следует, однако, исключать того, что слово «беспорядки» вошло в использование в польской литературе под влиянием названия и содержания работы украинско–британского политолога Тараса Кузьо, проживающего в Торонто[7].

Некоторые авторы добавляют прилагательные: «бурные»[8], «национально обусловленные» или же дополнение «на национальной почве», которые должны определить их интенсивность и основание. Так делает вышеупомянутый Тарас Кузьо, а также Януш Камоцки, который пишет о «национально обусловленных беспорядках в Алматы в 1986 году»[9].

Тогда как Мариуш Голомбек, анализируя отношения Казахстана и России после распада СССР, говорит о «кровавом и трагическом мятеже на национальной почве»[10].

Мария Мазур, в работе о национальной политике Казахстана, пользуется понятиями: «общественный протест» и «протест молодежи»[11], а затем оборотами: «события декабря 1986 года» и «декабрьские события»[12].

Антони Замбровски (1934) журналист, деятель политической оппозиции в Польской Народной Республике в статье иллюстрирующей стремления казахов к независимости в условиях прогрессирующей российской колонизации, для определения «Желтоксана» использует такие слова как «демонстрация» и «бунт», но в качестве окончательного варианта останавливается на термине «декабрьские события 1986 года»[13].

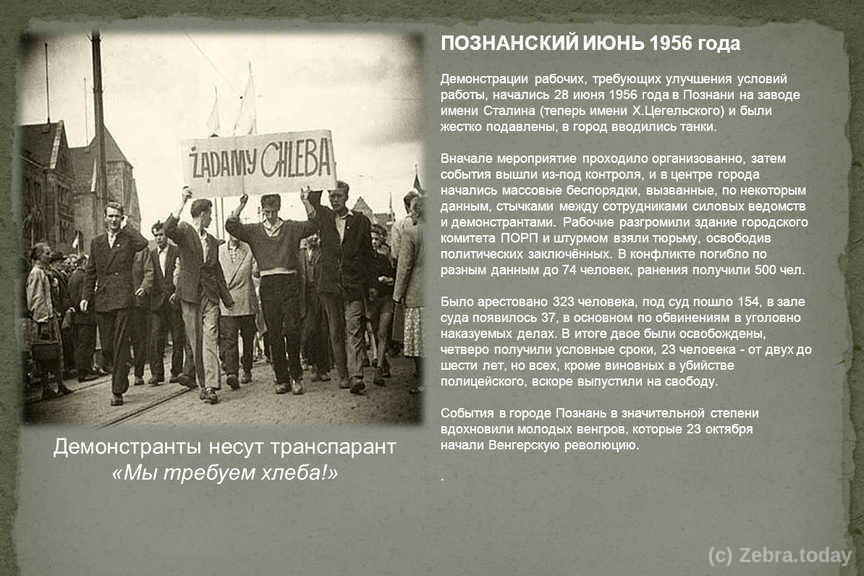

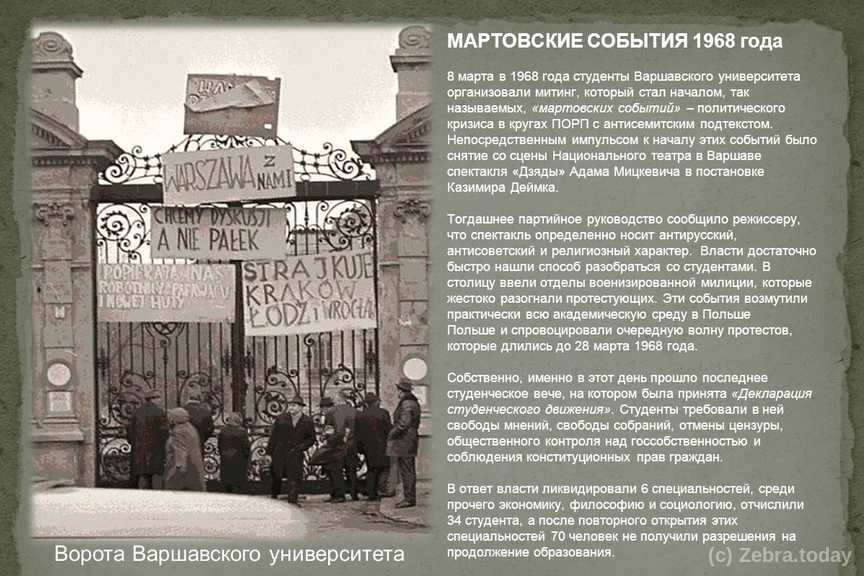

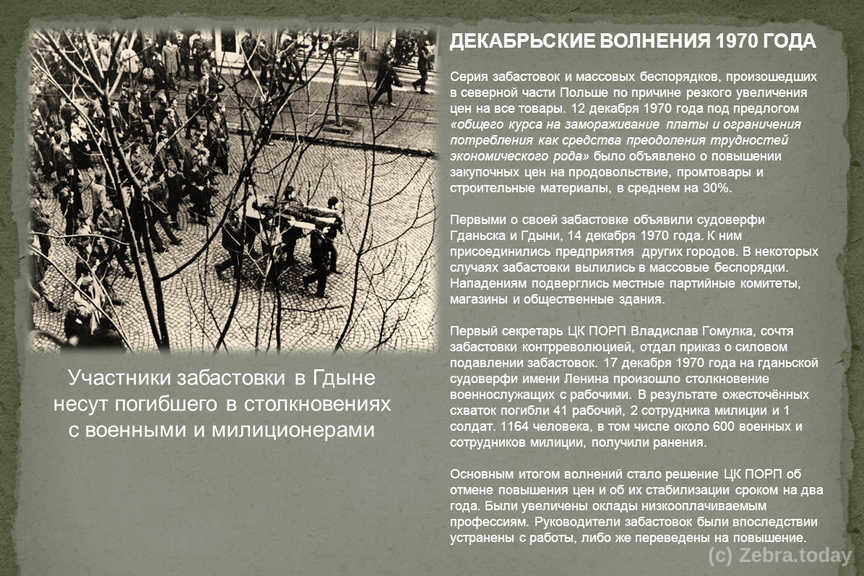

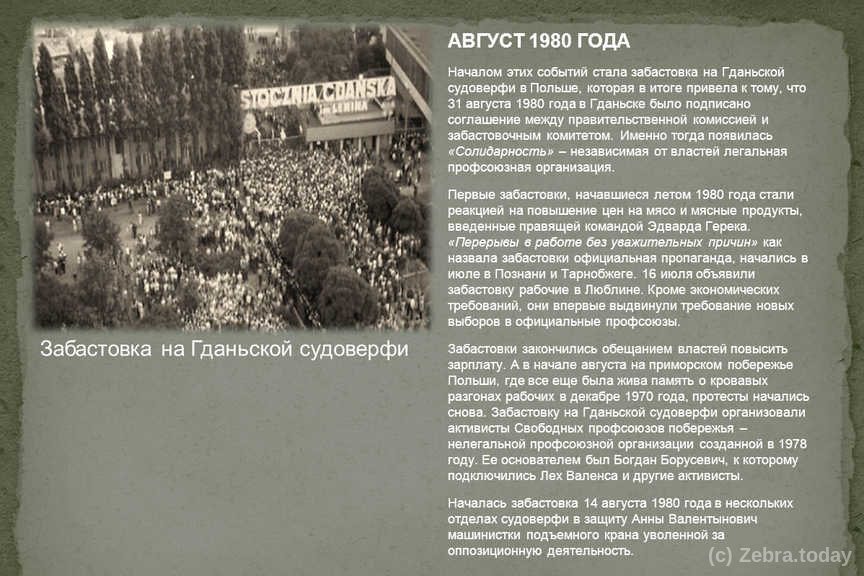

Термин «события» в историческом сознании поляков ассоциируется с июнем 1956 года в Познани, мартом 1968 года в Варшаве, декабрем 1970 года на всем Побережье, июнем 1976 года в Радоме, августом 1980 года в Гданьске, а также другими выступлениями гражданских активистов и общества против власти и политической системы в Польше.

Термин «события» по отношению к «Желтоксану» чаще всего применяется в политологических работах.

Мы находим его в коллективном труде под научной редакцией Тадеуша Бодио и Константина А. Войтащчика посвященном Казахстану[14], а также в вышеупомянутой работе Петра Грохмальского[15].

Анджей Вежбицки и Петр Заленски используют определения «декабрьские события» одновременно с этим отмечая, что события эти «сегодня возведены в ранг национального восстания»[16] ссылаясь при этом на упомянутую работу Т.Кузио[17].

II. «Желтоксан» в тени политики перестройки и гласности (декабрь 1986 – июнь 1987)

Процессы перестройки и гласности начатые Михаилом Горбачевым встретили в Польше доброжелательный прием со стороны значительной части представителей партийно-правительственного истеблишмента, членов партии и общества, а также осторожный интерес, но также и надежды со стороны оппозиции, которую поддерживала вторая часть общества ожидавшая, по меньшей мере, ослабления жесткости коммунистической системы, либерализации экономики, демократизации общественно-политической жизни, а в перспективе – возможности изменения государственного строя.

Чтобы проиллюстрировать в какой степени обе стороны конфликта того времени в Польше информировали своих сторонников и общество о «Желтоксане» был проведен обзор и анализ двух источников: ежедневной газеты «Трибуна Люду» («Трибуна народа») – печатного органа Центрального комитета Польской объединенной рабочей партии (аналога ЦК КПСС в СССР) и оппозиционного еженедельника «Тыгодник Мазовше» («Мазовецкий еженедельник») издававшегося в 1982-1989 годы независимым самоуправляющимся профсоюзом «Солидарность».

Информация и пропаганда ПОРП

Первое сообщение, относящееся к исследуемому вопросу, появилось уже 17 декабря1986 г. в «Трибуне Люду» и касалось изменений на посту I секретаря ЦК КП Казахстана[18], отставки Динмухамеда Кунаева «в связи с уходом на пенсию» и назначения Геннадия Колбина. Двумя днями позже «Трибуна Люду» опубликовала более обширное сообщение, основанное на донесении корреспондента Польского пресс-агентства (PAP) из Москвы: «Как сообщило агентство ТАСС, в среду вечером и в четверг в течение дня в Алма-Ате группа учащейся молодежи, подстрекаемая националистическими элементами, вышла на улицы, выражая недовольство решением пленума ЦК Коммунистической партии Казахстана, который прошел несколькими днями ранее. Эту ситуацию использовали паразитические и асоциальные элементы, позволив себе на несоответсвующие закону действия по отношению к представителям общественного порядка, а также поджигая продуктовый магазин, частные автомобили и оскорбляя жителей города. (…)[19].

В дальнейшей части текста, написанного в духе стилистики советской прессы, не дается никакой информации о вмешательстве милиции, армии и «дружинников», а также о количестве жертв, пострадавших и задержанных лиц.

Характерным является подчеркивание (вслед за советскими источниками), националистического в отрицательном значении этого слова, характера почвы событий, что привело к тому, что в дальнейших сообщениях и комментариях среди причин «Желтоксана» фактор национализма ставился на первое место.

В очередном, относительно обширном сообщении, касающемся заседания Бюро ЦК Казахстана, подчеркивалось утверждение: «Негативные явления, которые имели место 17-18 декабря в Алма-Ате, заставляют обратить особое внимание на интернациональное воспитание»[20]. Следующий номер ежедневника содержит сообщение с заседания Политбюро ЦК КПСС, в котором идет речь о «проявлениях национализма, которые недавно имели место в Алма-Ате»[21]. Однако добавленный к сообщению текст под названием «Бескомпромиссная борьба с патологией в Казахстане», информирующий о создании координационного совета по борьбе с преступностью, алкоголизмом, наркоманией и необоснованными доходами[22], однозначным образом предлагал читателю также другую, криминальную почву общественного недовольства. И только из обсуждения хода встречи нового I секретаря ЦК КПК Г.Колбина с членами Академии Наук Казахской ССР можно сделать вывод, касающийся причин начала «Желтоксана», связанных со способом осуществления власти партийным руководством республики во главе с Д.Кунаевым.

Своего рода «подведением итогов» вышеупомянутых сообщений и комментариев, а также «инструкцией» для будущих оценок было, опубликованное органом ЦК ПОРП, обширное резюме статьи ежедневника «Правда» о национальной политике, первое предложение которого звучало: «Чем большего прогресса достигает советское общество, тем четче видно историческое значение добровольного объединения народов в неразрывный союз…»[23]. Резюме содержало предостережение, что вопрос единства Советского Союза не может быть предметом выводов, которые делаются из анализа тенденций и событий в союзных республиках.

Тем самым, для польского читателя было проведено разделение власти и общества КазССР на тех, кто идентифицируют себя с националистическими позициями, терпимо относятся к патологическим явлениям и отвергают идеи перестройки, а также тех, кто выступает сторонником перемен начатых М.Горбачевым и новой республиканской власти, назначенной им в Алма-Ате.

Руководствуясь этими «инструкциями» в январе 1987 года партийный орган информирует о борьбе с наркоманией в Казахстане[24], чтобы несколькими днями позже описать встречу республиканских лидеров с журналистами, где указывается на то, что «особое внимание в ходе встречи было посвящено вопросам международных отношений (скорее всего: «отношений между народами республики» – В.С.) и национальным вопросам, которые таким неожиданным образом раскрылись 17-18 декабря в Алма-Ате, когда группа молодых людей под националистическими лозунгами спровоцировала беспорядки на центральной площади и улицах города[25].

В итоге, три группы причин «Желтоксана» были закреплены в партийной информации и пропаганде Польской Народной Республики:

1. казахский национализм;

2. общественная патология;

3. сопротивление перестройке.

Решения январского пленума ЦК КПСС 1987 года, особенно в области гласности общественно-политической жизни, были предметом многостороннего анализа, проводимого как представителями властей, так и оппозицией. Тема «Желтоксана» редко появлялась в этих рассуждениях, а если и затрагивалась то, как иллюстрация или же сформулированных ранее, или же новых оценок. В нашумевшей статье «Великая открытость», посвященной перестройке, Мечислав Ф. Раковски (польский партийный либерал, в то время заместитель председателя Сейма), на вопрос, что является гарантией того, что перестройка и гласность принесут ожидаемые результаты, вслед за М.Горбачевым отвечает, что «это народы Советского Союза, поддерживающие политику, укорененную в линии, принятой на XXVII Съезде КПСС».

Связь национального вопроса с обновлением социализма здесь видна очень хорошо.

По мнению М.Ф.Раковского, «события в Алма-Ате были красноречивым доказательством существования сил, которые не хотят смириться с начатым процессом перемен.Более того, знание об извилистых путях, по которым идут народы и общественные классы, не позволяет и в будущем исключить возникновение драматических в своем выражении конфликтов, являющихся выражением борьбы нового со старым, прогресса с консерватизмом»[26]. Абстрагируясь от ошибочной оценки (трудно предполагать, чтобы автор был лишен достаточно широкой информации о событиях) и маргинализации проблемы «Желтоксана», следует признать точным прогноз, касающийся процессов перемен в мире социализма.

Можно четко увидеть, что пропагандистский слой публикаций в «Трибуне Люду» решительно преобладал над слоем информационным: читатель не получал ответа на множество очевидных вопросов, касающихся хода событий, поведения участников, прямых последствий, дальнейших действий властей, числа жертв, пострадавших и задержанных, их правовой ситуации и т.д. Можно полагать, что такое положение вещей вызывало сомнения в убедительности идей гласности как в СССР, так и в Польше.

Сообщения и оценки политической оппозиции

Мнение оппозиции того времени в Польше относительно «Желтоксана» трудно определить как однозначное. Еженедельник «Тыгодник Мазовше» первое сообщение публикует 19 дней после «Трибуны Люду» (что можно объяснить еженедельным издательским циклом), в тексте озаглавленном «Легкое, однако тепло с Востока», при чем как часть информации и комментария, касающихся телефонной беседы М.Горбачева с А. Сахаровым, вместе с сообщением о пресс-конференции заместителя министра иностранных дел Пётровского oб отмене запрета для супругов Сахаровых покидать город Горький.

В этом контексте еженедельник пишет: «В тоже время начались беспорядки в Казахстане – подробностей нет, известно только, что причиной было оскорбленное национальное сознание»[27]. Кроме лаконичности сообщения, наверняка обусловленного характером и небольшим объемом подпольного издания, редакция поместила его развитие на стр. 2: «17 и 18 XII на улицы Алма-Аты вышли молодые казахи с транспарантами на национальном языке, протестуя против замены I секретаря казаха – Динмухамеда Кунаева, который исполнял эту функцию на протяжении 22 лет – на русского, Геннадия Колбина. До сих пор неизменной практикой было, что I секретарь партии во всех союзных республиках был местной национальности. Уже 18 XII о событиях в столице Казахстана сообщило Агентство ТАСС – это было первое, начиная с 1945 г., официальное сообщение о беспорядках на национальной почве»[28].

Как уже упоминалось, польская оппозиция с большим вниманием наблюдала за процессами, происходящими в Советском Союзе после прихода к власти М.Горбачева.

Яцек Чапутович, в то время активист Движения «Свобода и Мир», утверждает, что «во второй половине восьмидесятых годов оппозиционные круги главной проблемой внешней политики считали отношение к Советскому Союзу. Было принято считать, что возможные изменения государственного строя в Польше зависят от изменений в СССР» (…)[29].

Понятно, что дело А.Сахарова преобладало над темой событий в Алма-Ате, о чем свидетельствуют: информация о письме польской оппозиции русскому оппозиционеру[30] и донесения об очередных освобождениях из лагерей политических узников (А.Корягина, С.Ходоровича, В.Янкова, А.Терлацкаса)[31]. Этим донесениям сопутствует следующая информация из Алма-Аты: «На 5 лет лагерей (плюс запрет на работу по профессии в январе была осуждена в Алма-Ате учительница вечерней школы Л.Сабитова. Орган Коммунистической партии Казахстана описывая это дело сообщил, что Л.Сабитова, «безответственное и политически незрелое» лицо, подстрекала к беспорядкам, которые имели место в декабре, с помощью плакатов и листовок, которые «пробудили среди учеников шовинизм и вдохновили на противоправные действия»[32].

В следующие месяцы еженедельник сосредотачивает внимание читателей на таких вопросах как: возвращение в Москву и активность А. Сахарова, очередные освобождения 140 заключенных, осужденных за антисоветскую деятельность[33], ситуация в культуре и кругах советских интеллектуалов[34], доклад Генерального прокурора, опубликованный в «Правде» 25.03.1987 года о наказании 200 тыс. человек, занимающих высокие посты, за преступления, в том числе «в судебной системе, пораженной коррупцией»[35], гласность в советских средствах массовой информации[36], демонстрации и выступления против властей в Москве, Ленинграде и других городах.[37]

Здесь стоит также отметить, что широким понятием «Восток» в Польше принято обозначать не столько восточные страны, а прежде Россию, а позже и СССР. Например, под словом «востоковед» в Польше понимают специалиста не по ориенталистике, а по России, Украине, Беларуси. Между тем привычное и традиционное для советской науки понятие «Восток», «востоковед» в польском языке обозначают понятием «ориенталистика», «ориенталист».

III. Польская оппозиция по отношению к «Желтоксану» после приговоров Верховного Суда КазССР от 16 июня 1987 г года

О приговорах Верховного Суда Казахской ССР участникам «Желтоксана» от 16 июня 1987 года «Трибуна Люду»[38], а за ней также другие ежедневники[39]проинформировали в одинаково звучащих сообщениях корреспондента Польского новостного Агентства из Москвы, в изданиях датированных 20/21 июня 1987 года:

"Суровые наказания для участников беспорядков в Алма-Ате"

МОСКВА (PAP). Ежедневник «Казахстанская Правда» сообщил о наказании Верховным Судом Казахстана наиболее – как это было определено – активных участников беспорядков, которые произошли 17 и 18 декабря прошлого года на улицах Алма-Аты.

Студент I курса Института строительства и архитектуры в АлмаАте К.Рыскулбеков был приговорен к смертной казни через расстрел. Студент III курса местного энергетическо-строительного ВУЗа Д.Тайжумаев и столяр со Строительного предприятия «Алма-Aта отделстрой» Т.Ташенов – к 15 годам лишения свободы. Сварщик с предприятия «Алма-Ата промстрой» К.Кузембаев – к 14 годам лишения свободы.

Институтский друг Рыскулбекова Е.Кобеспаев – к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В обосновании приговора суд постановил, что возбуждая демагогическими призывами и лозунгами межнациональную вражду, осужденные вовлекли несознательную молодежь в драки, погромы и поджоги.

Осужденные подстрекали к дракам, избиению сотрудников милиции и народных дружинников, переворачивали и поджигали служебные автомобили, разрушали фасады зданий.

К.Рыскулбеков и Е.Кобеспаев нанесли телесные увечья находящемуся на службе сержанту милиции А.Алмабекову и майору министерства внутренних дел – И.Зимуклину, который еще находится в больнице. В избиении последнего особую активность проявил К.Кузембаев, владеющий приемами самбо. Тайжумаев был, в свою очередь, инициатором поджогов и покушался на жизнь представителя народных дружинников – радио и телевизионного диктора – Г.Веделия. Рыскулбеков и Ташенов совместно с другими хулиганами совершили тяжкое преступление в результате которого скончался народный дружинник, инженер центра теле- и радиовещания – С.Савицкий, исполняющий свои обязанности по охране общественного порядка.

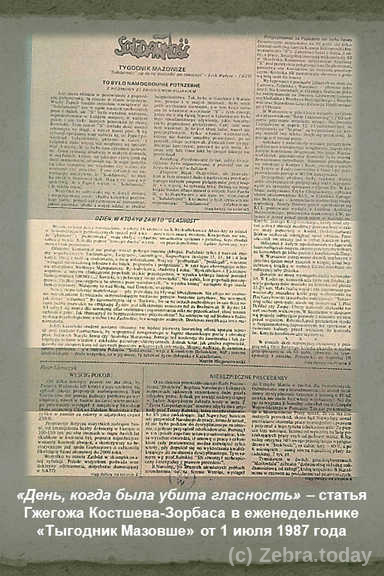

Подробнее о судебном процессе и приговорах участников «Желтоксана» писал в подпольном издании еженедельник «Тыгодник Мазовше» от 1 июля 1987 года Гжегож Костшева-Зорбас (под псевдонимом «Марчин Менгушовецки»), показывая, что они являются отходом от гласности и перестройки в Советском Союзе[40]. Ниже мы цитируем текст статьи:

"День, когда была убита гласность"

Смертный приговор через расстрел, оглашенный 18 июня К.Рыскулбекову из Алма-Аты за участие в патриотических демонстрациях полгода тому назад – восстанавливает прежние измерение вещей. Кто еще не знает, что «гласность» и «перестройка» должны служить исключительно укреплению системы и государства, того разбудит залп на рассвете.

Если для шоу «нового духа» приговор – что правдоподобно – будет отменен, его звучание и так останется.

Официальное сообщение не указывает даже полного имени парня. Точно также только по фамилиям мы знаем других виновных: Тайжумаев, Ташенов, Кузембаев, Кобеспаев (соответственно 15, 14, 14 и 4 года). Двое из них студенты, а двое рабочие. Все они «подстрекали», «разжигали», в конце концов «вовлекли несознательную молодежь в драки, погромы и поджоги». В такт этого зловещего припева был найден Великий Манипулятор: Рыскулбеков, студент I курса. «Рыскулбеков и Ташенов совместно с другими хулиганами совершили тяжкое преступление, в результате которого скончался народный дружинник (…) Савицкий, исполнявший свои обязанности». Не убили, но «совершили преступление». Тяжкое преступление – это защита национальных прав, «в результате которой» произошла слепая атака функционеров. Мы видим это на берегах Вислы, Дуная, везде.

Новая команда терпит демонстрации – когда они позволяют ей блеснуть либерализмом. Ничего плохого не сделали жителям Ленинграда, которые недавно провели демонстрацию против уничтожения исторических памятников. Не пострадали пока что «отказники» после собрания в Москве, поскольку находятся на виду у западного мира (но ежегодное число разрешений на эмиграцию евреев в несколько раз меньше, чем во времена Брежнева). В Риге 14 VI прошел марш памяти жертв сталинизма и организаторам никто не мешал, хотя сроки проведения были утверждены сверху. Как объяснить эту беспрецедентную уступчивость? На отмежевании от Сталина власти психологически выигрывают у себя и на Западе, без реальных уступок. Сегодняшняя русификация продолжается без изменений.

Если казахский студент будет казнен, то он не будет первой смертельной жертвой аппарата репрессий правления Горбачева.

Стоит вспомнить замученного в лагере украинского поэта и защитника прав человека Васыля Стуса или же Анатолия Марченко. Существует также тенденция заострения и без того убийственного режима тюрем и псевдопсихиатрических больниц. Однако сейчас, как грозный предвестник, появилась, не встречавшаяся со времен старых показательных процессов, показуха. Будем надеяться, что мировое общественное мнение – а от имени поляков «Солидарность» вместе с Хельсинским комитетом, «Свободой и Миром» и другими – сделает все, что в ее силах, чтобы спасти жизнь парня из Казахстана. Марчин Менгушовецки».

В тот же самый день, что и публикация в еженедельнике «Тыгодник Мазовше» (01 июля), партийная «Трибуна Люду» описывает очередное выступление Г.Колбина на тему экономической и общественной ситуации в Казахстане, не упоминая о приговорах участникам «Желтоксана»[41].

Приговоры казахского Верховного Суда разделили оппозицию в вопросе отношения к перестройке и гласности.

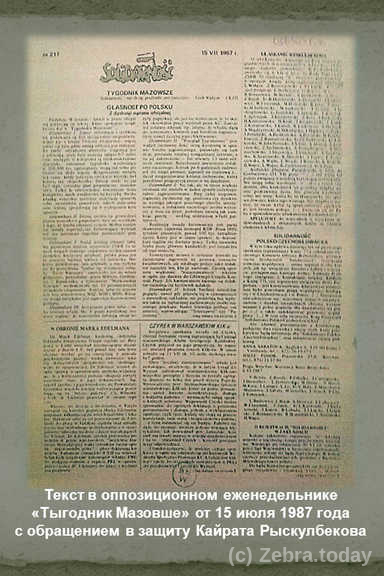

Самым сильным выражением, демонстрирующим эволюцию этих оценок, было письмо 70 деятелей польской оппозиции, направленное 6 июля 1987 года в Верховный Совет СССР с требованием помиловать К.Рыскулбекова.

В тексте озаглавленном «Помиловать Рыскулбекова»[42] говорилось, в частности, следующее: «С просьбой о помиловании приговоренного к смерти после декабрьских демонстраций в Алма-Ате, обратилось 6 VII в письме в Верховный Совет СССР 70 деятелей «Солидарности», людей искусства, представителей оппозиции, духовенства.

Список подписавшихся открывают: Лех Валенса, Збигнев Ромашевски и Ян Юзеф Липски.

Кроме того воззвание подписали: Э.Бербереуш, М.В.(фамилия неразборчиво), Г.Богута, Б.Борусевич, М.Брандыс, С.Братковски, А.Браун, З.Буяк, ксендз (польский католический священнослужитель) Б.Дембовски, Л.Дымарски, Я.Федорович, В.Фрасынюк, М.Иловецки, З.Янас, ксендз Х.Янковски, М.Янковски, Т.Яструн, Й.Ястшембовски, Г.Яшуньски, С.Яворски, Т.Едынак, Э.Енджеюк, Й.Келяновски, З.Кита, Я.Клековски, Х.Коморовска, Х. Кралл-Шперкович, Й.Кроптвницки, Э.Кулик, З.Куратовска, Я.Куронь, К.Ляскович, А.Михник, А.Мендзыжецки, Х.Миколайска, Я.Москва, Г.Палька, Й.Палубицки, А.Пеньковска, М.Пшибылович, Ромашевска, ксендз Ч.Садловски, ксендз Й.Сикорски, В.Сила-Новицки, Я.Сито, А.Словик, С.Старчевски, З.Стефановска, А.Штайнсбергова, А.Штельмаховски, Й.Стшелецка, Й.Стшелецки, К.Шанявски, К.Сьливиньски, Й.Тэйлор Яцек, Э.Томашевска, А.Вайда, Э.Венде, Й. Винецки, К.Волицки, Х.Вуец, Л.Вуец, К.Захватович-Вайда, ксендз Я.Зея».

В дальнейшей части текста говорится: «Архитектор Збигневм Парандовски в письме Горбачеву (21.VI), пишет: «(…) На протяжении многих лет я связан с ВУЗом обучающим архитекторов. Я не могу себе представить, что один из моих студентов или кто-либо похожий на них мог бы быть лишен жизни. Я не могу себе представить ни вины, которая бы это объясняла, ни правосудия, которое этого требует. Я не мог бы подумать, что сообщество, которое это правосудие осуществляет является сообществом мира. (…) Я обращаюсь к Вам за содействием в помиловании Рыскулбекова»[43].

Текст в оппозиционном еженедельнике «Тыгодник Мазовше» завершается обращением: «МЫ ВЗЫВАЕМ ко всем высылать индивидуальные и коллективные письма в защиту студента из Алма-Аты»[44].

Трудно проверить достоверность сообщения, содержащегося в работе «Новейшая история Казахстана», авторы которого, ссылаясь на агентство Рейтер, указывают, что «польский «Союз Свободы и Мира»[45] направил письмо М.Горбачеву, в котором усомнился в справедливости приговора и требовал его пересмотра»[46]. Мы не находим его подтверждения в фундаментальном труде Анны Смулки-Гнаук, которая утверждает только, что «Союз Свободы и Мира» многократно издавал заявления в связи с преследованиями диссидентов в России…»[47]. Как следует из содержания работы под редакцией Мариуша Машкевича и Дариуша Залевского, этот вопрос не рассматривался в ходе конференции «Безопасность и Идентичность» (Варшава, 7-8.10.2011)[48], отсутствует также подтверждение информации в собрании архивных материалов «Союза Свободы и Мира» за 1985-1992 годы.[49]

Однако, благодаря помощи бывшего деятеля Движения, М.Машкевича, автору удалось получить информацию об этом письме. М.Машкевич передал в электронной переписке следующее: «На прошлой неделе я встретил Лешека Будревича, одного из лидеров движения Свобода и Мир в городе Вроцлав, который как оказывается был инициатором письма в защиту Кайрата Рыскулбекова. Текст письма был им продиктован по телефону в Варшаву, а затем передан в сервис Радио Свободной Европы, благодаря чему был опубликован в звуковой, а потом в письменной форме. Подписантами письма были деятели движения из Нижней Силезии, но – как не может вспомнить Будревич – тоже и другие члены движения. Лешек обещал еще проверить в доступных архивных фондах, где текст письма публиковался. Одним словом, среда СиМ действительно была в то время очень сильно взволнована судьбой казахского диссидента»[50].

Стоит добавить, что перед тем как направить письмо прошло заседание Временного Совета Независимого самоуправляющегося профсоюза «Солидарность», во время которого была проведена дискуссия на тему «Можно ли использовать «Перестройку»?», начало которой дал реферат Анджей Дравича, а участие в ней приняли Тадеуш Едынак, Бронислав Геремек, Анджей Целиньски, Конрад Белиньски, Яцек Куронь, Богдан Лис, Збигнев Буяк, Богдан Борусевичи Адам Михник.

Из анализа обширного сообщения, помещенного в еженедельнике «Тыгодник Мазовше» 29 июля, следует, что оппозиция оказалась на своего рода перепутье в вопросе оценки процессов, происходящих в Советском Союзе и их значения для дальнейшей борьбы за демократические перемены в Польше[51]. Конечно, этот тезис требует проверки в ходе дальнейших исследований.

Следует, однако, признать, что в центре внимания польской оппозиции были шансы и возможности для действий российской оппозиции, не принимающей коммунистической системы и стремящейся к ее демократической смене.

Национальные вопросы в СССР поднимались реже, хотя и не рассматривались как второстепенные, примером чего является «Беседа с гостем из Советского Союза» (имя и фамилия не раскрывались), в которой он обращает внимание на отсутствие фактора «объединяющего» население различных республики и на «оживление российского шовинизма», делая следующий вывод: «что общего у жителей Москвы и Алма-Аты или же Фрунзе»[52].

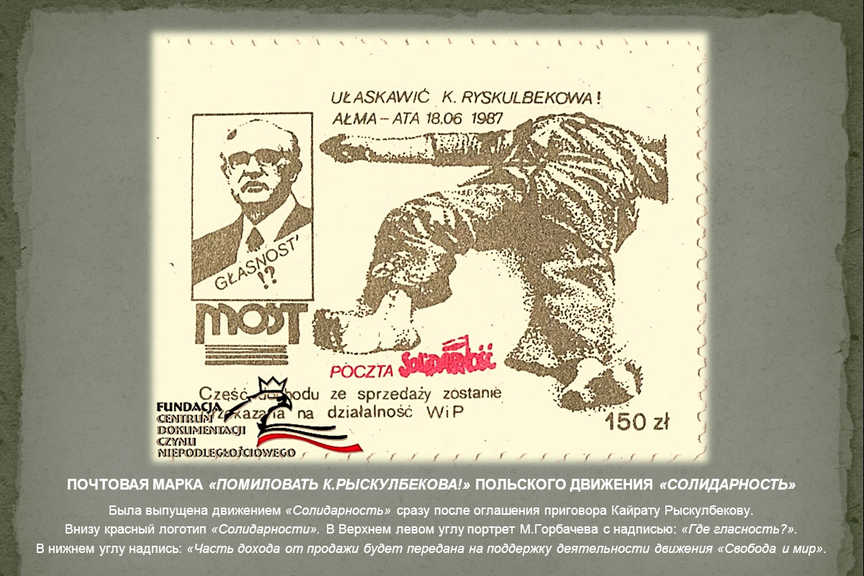

Интересной иллюстрацией активного участия профсоюза «Солидарности» и Движения «Свобода и Мир» в акции в защиту К.Рыскулбекова является почтовая марка, выпущена подпольной Почтой «Солидарность».

Вместо заключения

В настоящее время «Желтоксан» не имеет в польской научной библиографии своей отдельной позиции, как в виде книги-монографии, так и даже, статьи. Довольно редко упоминается в работах, посвященных процессам распада Советского Союза и социалистического блока, как один из примеров народного сопротивления против коммунистического строя. Причины, особенности и последствия «Желтоксана» как восстания против тоталитаризма советской империи нуждаются в углубленных, учитывающих многогранность, весь спектр внутренних и внешних аспектов, научных исследованиях. Важное и ценное указание этой работе дается в труде польского ученого, Петра Грохмальсокого:

«Еще 70 лет тому назад казахи стояли на краю гибели. Масштаб проведенного по отношению к ним геноцида можно сопоставить с наиболее драматичными событиями в истории XX века. Мы располагаем очень небольшим объемом знаний об этой трагедии. Кто из палачей того времени мог думать, что под конец XX века казахи станут стержнем общества формирующего одну из крупнейших, по площади, стран мира? Такой сценарий развития событий не принимали также во внимание коммунистические элиты Советского Союза. (…)

Казахстан представлялся Москве как неспособная к самостоятельному существованию, наиболее русифицированная республика.

Советская модернизация этих территорий должна была позволить осуществить их быструю индустриализацию и полное включение в структуры советского государства. Коренное население в этом процессе было маргинализовано и эта ситуация казалась необратимой. Поэтому на территории республики без опасений размещался такой значительный ядерный арсенал. В советском государстве Казахстан никогда не существовал как, даже хотя бы потенциальная, сфера политических чаяний. Об этом нельзя забывать, если мы хотим понять масштаб вызовов, перед которыми встал народ в момент рождения суверенного Казахстана»[53].

Автор выражает слова благодарности и уважения г-ну Мухиту-Ардагеру Каржаубайулы Сыдыкназарову, к.ф.н., доктору политических наук, директору Института современных исследований Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, за идею и предложение провести исследование вопроса в польских источниках и подготовки данной статьи.

Использованная литература:

[1] Z. T. Szmurło, Pierestrojka i tragiczne wydarzenia w Sumgaicie, w: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. X, сс. 267-284.

[2] P. Grochmalski, Kazachstan. Studium politologiczne, Toruń 2006, с. 103.

[3] Тамже.

[4] Там же, с. 99.

[5]Там же, с. 96.

[6]Surowe kary dla uczestników zamieszek w Ałma Acie, Trybuna Ludu 1987, Nr 142, 20-21 czerwca, s. 8. Także: Dziennik Polski, 1987, Nr 141 (20/21 VI) = 13114, s. 2.

[7] T. Kuzio, Zamieszki narodowościowe w Kazachstanie, tł. z ang. Anna Żukowska-Maziarska, Wyd. Nawa, Warszawa 1989.

[8] W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001, с. 37.

[9] J. Kamocki, Spotkanie z Kazachstanem, w: Zesłaniec, Kwartalnik Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków, 2014, Nr 61, s. 28.

[10] M. Gołąbek, Kazachstan i Rosja po upadku ZSRS, w: Pisma Humanistyczne 2010, Nr 7, s. 125.

[11] M. Mazur, Polityka narodowościowa Republiki Kazachstanu (1991-2007), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, с. 58.

[12] Там же, сс. 60-61.

[13] A. Zambrowski, Kazachstanu droga do niepodległości.

[14]Kazachstan. Historia-Społeczeństwo-Polityka, red. T. Bodio, K.A.Wojtaszczyk, Seria: Współczesna Azja Centralna, Warszawa 2000, с. 218.

[15] P. Grochmalski, op. cit., с. 103.

[16] A. Wierzbicki, P. Załęski, Trybalizm a władza w Azji Centralnej, Wyd. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2008, ss. 232-233.

[17] T. Kuzio, op. cit., с. 2.

[18]Nowy I Sekretarz KC KP Kazachstanu, Trybuna Ludu 1986, Nr 294, 19 декабря, с. 10.

[19] Trybuna Ludu, 1986, Nr 296, 19 декабря, с. 8.

[20] Trybuna Ludu, 1986, Nr 300, 24-28 декабря, с.9.

[21] Trybuna Ludu, 1986, Nr 301, 29 декабря, с. 6.

[22] Ibidem.

[23] J. Kraszewski, Równe prawa równe obowiązki, Trybuna Ludu 1986, Nr 302, 30 декабря, с. 6.

[24] Trybuna Ludu, 1987, Nr 15, 18 января, с. 7.

[25] Trybuna Ludu, 1987, Nr 18, 22 января, с. 7.

[26] M. F. Rakowski, Wielkie otwarcie, Trybuna Ludu, 1987, Nr 56, 7-8 марта, сс. 7-8.

[27]Lekkie, ale jednak ciepło ze Wschodu, Tygodnik Mazowsze, 1987, Nr 193, 07 января, с. 1.

[28] Ibidem, s. 2.

[29] J. Czaputowicz, Polityka zagraniczna w działaniach opozycji przed 1989 rokiem, w: Polski Przegląd Dyplomatyczny, 2009, Nr 4-5, с. 57-87.

[30] Tygodnik Mazowsze, 1987, Nr 194, 14 января, с. 1.

[31] Tygodnik Mazowsze, 1987, Nr 197, 04 февраля, с. 4.

[32] Там же.

[33] Tygodnik Mazowsze, 1987, Nr 198, 11 февраля, с. 2.

[34]Dalej niż za Chruszczowa, Rozmowa z Andrzejem Drawiczem, tłumaczem literatury rosyjskiej, Tygodnik Mazowsze, 1987, Nr 203, 18 марта, сс. 1-2. Беседа с Анджеем Дравичем, переводчиком российской литературы; собеседник в частн. Вспоминает журнал ПРОСТОР, издаваемый в АлмаАте, в котором в конце 1986 года появилась «первая ласточка – возобновление расчетов со сталинским прошлым в виде рассказа, который ждал опубликования в печати с 1956 г.» (с. 2).

[35] Tygodnik Mazowsze, 1987, Nr 205, 1 апреля, с. 4.

[36]Stare i nowe w prasie radzieckiej (marzec-kwiecień 87), Tygodnik Mazowsze, 1987, Nr 212, 20 мая, с. 2.

[37] Tygodnik Mazowsze, 1987, Nr 213, 27 мая, с. 4.

[38]Surowe kary…, op.cit.

[39] Dziennik Polski, op. cit., с. 2.

[40] Marcin Mięguszowiecki [pseud.], Dzień, w którym zabito "Głasnost", Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 216 (1 VII). – s.1.

[41]I sekretarz KP Kazachstanu o sytuacji w republice, Trybuna Ludu, 1987, Nr 151, 1 июля, с. 6.

[42]Ułaskawić Ryskułbekowa, Tygodnik Mazowsze, 1987, nr 217, 15 июля, с. 1.

[43] Там же.

[44] Там же.

[45] Можно считать, что речь идет о Движении „Свобода и Мир»..

[46] Б.Г.Аяган, A.M.Aуанасова, A.M. Сулейменов, Новейшая история Казахстана (1991-2014),Атамура, Алматы 2014, с.12.

[47] Anna Smółka-Gnauck, Między wolnością i pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2012, сс. 312+диск DVD. s. 178.

[48]Ruch Wolność i Pokój w relacjach międzynarodowych (1985-1990), red. M. Maszkiewicz i D. Zalewski. Materiały z konferencji „Bezpieczeństwo i Tożsamość” (Warszawa, 7-8 октября 2011 r.), Wyd. Akademia Ponad Granicami, Warszawa 2012.

[49]Ruch Wolność i Pokój. Galeria zdjęć i materiałów archiwalnych z lat 1985-1992, Maszoperia Literacka, Gdańsk-Szczecin 2010.

[50]Мариуш Машкевич – Владыславу Соколовскому, электронное письмо от 17 окября 2016 года.

[51]Czy da się wykorzystać „pierestrojkę”?, Tygodnik Mazowsze, 1987, Nr 218, 29 июля, с. 1.

[52]Widziane z Moskwy, Rozmowa z gościem ze Związku Radzieckiego, Tygodnik Mazowsze, 1987, Nr 224, 21 октября, с. 1.

[53] P. Grochmalski, Kazachstan. Studium politologiczne, Toruń 2006 – s. 765.